触らない、出さない、意識しない——Sinumyが完全ハンズフリーで実現したい〝シームレス認証社会〟とは

Startup Vision Interview #7

触らない、出さない、意識しない——Sinumyが完全ハンズフリーで実現したい〝シームレス認証社会〟とは

STORIUMが応援するスタートアップの魅力に光を当てるストーリー。今回は、Sinumy CEO倉内亮弥氏のインタビューをお届けします。 スマートフォンを取り出すことなく、手ぶらで決済や認証を可能にする——。そんな「ヒト版ETC」とも呼べる革新的な技術で注目を集めるのが、関西発のスタートアップSinumy(シナミー)だ。同社のハンズフリー認証技術は、交通改札から店舗決済、入退館管理まで、あらゆる認証シーンに変革をもたらす可能性を秘めている。 世界のアクセス制御と認証市場は2024年に4億1,669万米ドルと評価され、2033年までに87億7,770万米ドルに達し、CAGR(年平均成長率)は8.7%に達すると予測されている(※1 Global Growth Insights)。一方、日本の個人認証・アクセス管理型セキュリティソリューション市場は2025年度に2,287億円に達する見込み(※2 デロイト トーマツ ミック経済研究所)で、こうした成長市場において、Sinumyの技術は新たなソリューションとして期待を集めている。 ICカードをタッチする、QRコードを表示する、顔をカメラに向けるなど、現在の認証技術は確かに便利になったが、まだ何らかの「アクション」を求められる。しかし、もし認証していることすら意識せずに済む世界があったとしたら? そんな究極の利便性を追求するSinumyの技術が、いま各業界から熱い視線を集めている。

インタビュイー

東京大学薬学部卒業。

大学卒業後、マッキンゼー・アンド・カンパニーにて、国内外のヘルスケア企業を中心としてセールス&マーケティング改革、M&A支援等の案件に従事。

2020年3月にPharmaX株式会社に1人目正社員として参画し、執行役員 事業部長兼HR担当として事業・組織の成長に尽力した。

2024年6月にSinumy 株式会社の取締役COOに、2025年6月に代表取締役CEOに就任。

ミッション

興味関心

STORIUMが応援するスタートアップの魅力に光を当てるストーリー。今回は、Sinumy CEO倉内亮弥氏のインタビューをお届けします。

スマートフォンを取り出すことなく、手ぶらで決済や認証を可能にする——。そんな「ヒト版ETC」とも呼べる革新的な技術で注目を集めるのが、関西発のスタートアップSinumy(シナミー)だ。同社のハンズフリー認証技術は、交通改札から店舗決済、入退館管理まで、あらゆる認証シーンに変革をもたらす可能性を秘めている。

世界のアクセス制御と認証市場は2024年に4億1,669万米ドルと評価され、2033年までに87億7,770万米ドルに達し、CAGR(年平均成長率)は8.7%に達すると予測されている(※1 Global Growth Insights)。一方、日本の個人認証・アクセス管理型セキュリティソリューション市場は2025年度に2,287億円に達する見込み(※2 デロイト トーマツ ミック経済研究所)で、こうした成長市場において、Sinumyの技術は新たなソリューションとして期待を集めている。

ICカードをタッチする、QRコードを表示する、顔をカメラに向けるなど、現在の認証技術は確かに便利になったが、まだ何らかの「アクション」を求められる。しかし、もし認証していることすら意識せずに済む世界があったとしたら? そんな究極の利便性を追求するSinumyの技術が、いま各業界から熱い視線を集めている。

関西の交通不便が生んだ革新技術

世界の非接触決済市場は2024年に416億米ドルに達し、2025年から2034年にかけてCAGR12.3%で成長すると予測されている一方で、日本の非接触型決済市場は2024年に8.1兆米ドルに達し、2025年から2033年にかけて14.60%の成長率で2033年までに8.3兆米ドルに達すると予想されている。

しかし現在の非接触決済でも、まだカードをタッチしたりスマートフォンを取り出したりする必要がある。真の意味での「ハンズフリー」を実現する技術は、まだ世界のどこにも存在していない。そんな中で生まれたのがSinumyの技術だった。

- インタビュアー

- Sinumyの技術開発のきっかけを教えてください。

- 倉内

-

弊社は関西発のスタートアップで、現在も本社は大阪に構えています。関西は関東に比べて私鉄が非常に多く、鉄道の乗り換えや交通網の連携の複雑性が高いエリアです。

創業者の足立も、前職在職中、いくつもの交通機関を乗り換える際にカードを何度も取り出してはしまう手間にストレスを感じていました。「これをハンズフリーで対応できるようにすればよいのではないか」という彼の思いが技術開発の原点です。

2017年頃から約1年の試行錯誤を経て、なんとか基礎となる特許2件を出願できました。そこからスタートしています。

- インタビュアー

- 具体的にはどのようなプロダクトを開発されているのでしょうか。

- 倉内

-

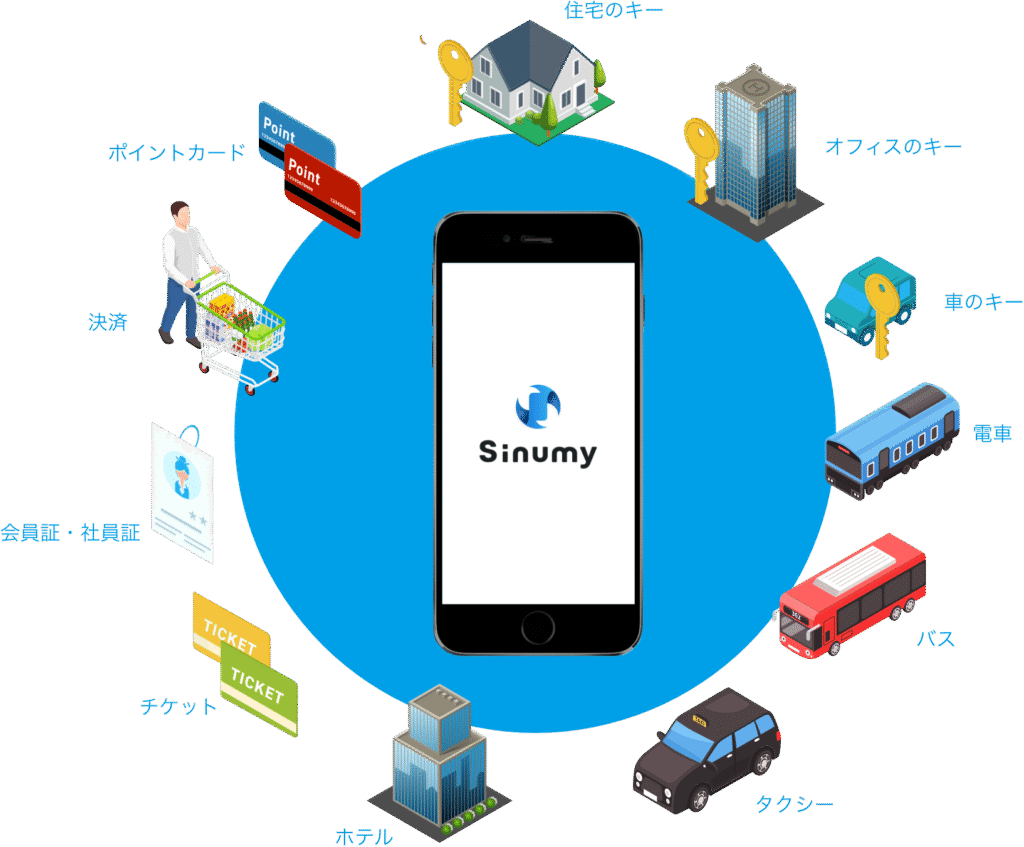

私たちが開発しているのは、スマートフォンを持っているだけで、何も操作することなく認証が完了するハンズフリー認証システムです。ユーザーは専用のアプリをスマートフォンにインストールし、設置された認証端末の近くを通過するだけで自動的に本人確認と決済や入退館管理が行われます。

技術的には、Bluetooth 4.0を活用した独自の位置測定と暗号化技術を組み合わせています。単にスマートフォンが近くにあることを検知するだけでなく、「誰が」「どこに」いるのかを数センチメートル単位で正確に特定し、セキュアに認証を行うことができます。

従来のICカードタッチや顔認証、QRコード決済とは違って、本当に「何もしない」で認証が完了する。ETCは車が通過するだけで認証と決済が完了しますよね。私たちが目指しているのは、人間がそれと同じような体験を得られる技術です。何もアクションを起こすことなく、ただ通過するだけで認証が完了する。それが究極的な利便性だと考えています。

顔認証の限界を突破する確定的認証技術

アクセス制御・認証業界では、大手メーカーによる新製品開発の約60%が顔認識、手のひら、虹彩スキャンなどの生体認証技術を採用しており、これらのシステムは従来のカードやPINベースの認証方法と比較して精度を約35%向上させている(Global Growth Insights)。

しかし生体認証技術には、個人の生体情報という機微な情報の取り扱いによるプライバシーリスクや、一卵性双生児など外見が酷似した人物の識別が困難といった技術的限界、さらには照明条件やマスク着用時の認識精度低下などの課題が残されている。

こうした中でSinumyが開発したのは、生体情報を使わず、確定的な認証を実現する全く新しいアプローチだった。従来の確率的な認証から、数学的に確実な1対1照合の世界への転換——それがSinumyの技術的革新の核心にある。

Photo credit: Sinumy

- インタビュアー

- 顔認証も「何もしない」体験を提供しますが、Sinumyの技術はどこが革新的なのでしょうか?

- 倉内

-

顔認証にも当然良いところがあって、スマートフォンすら不要で完全に手ぶらにできるのが最大の優れたポイントです。一方で、顔認証が苦手なところが2つあります。

1つ目は、どうしても個人情報の核となる顔の情報など、何らかの生体情報を取らなければいけないというユーザー側と事業者側、両方のプライバシーに関するハードルです。

2つ目は精度の問題です。顔認証には実は100%の精度はありません。一卵性双生児のようなそっくりさんが来てしまうと、同じ人として認識するしかないという限界があります。99.999…%まで高めても、世界人口80億人が使うとなると全然足りないんです。

私たちの技術はシンプルで、これまでのモバイル版の交通系カードなどと基本的には同じ考え方です。端末のIDやアプリのIDを1対1で照合して認証する。これは確率の世界ではなく、完全に1対1で照合します。また、必ずしも個人情報に関わらない部分——例えばパスワードのような、漏洩してもリセット可能な情報しか使わないため、仮に落としたり忘れたりしても、取り返しのつく情報で済むという点で、ユーザーにとっても事業者にとっても付加価値になると考えています。

- インタビュアー

- 数センチ単位の位置特定ができるということですが、どのような技術で実現しているのでしょうか?

- 倉内

-

私たちが使っているのはBluetooth 4.0という、2009年頃に出た10年以上前からある非常に成熟した技術です。一般的なBluetoothビーコンの位置測定技術は1.5m程度の誤差がありましたが、私たちは独自の高速高精度な位置測定技術を開発し、誤差を10cm程度まで縮めることに成功しました。これは特許取得済みの技術で、識別圏が重複せずに個人を特定でき、誤認や認識エラーを大幅に減らすことが可能です。

高精度な技術でありながら、基盤となるのは成熟したBluetooth技術なので、量産時のコストメリットも大きいんです。現在のNFC(近距離無線通信)や最近注目されているUWB(超広帯域無線)と比べても遜色ない技術だと思います。

実際、認証システムで「高い」と言われる要因を分析すると、NFCやBluetooth自体のコストではなく、カードのサーバー維持費などが大部分を占めているんです。システム設計によって大きくコストが変わりますが、私たちのハンズフリー技術だから従来より高くなるということは少なくともありません。

4つの領域での実証実験が本格化

非接触決済市場は2024年から2025年にかけて21.1%のCAGRで成長しており、主にモバイル決済機器への需要の高まりと消費者の利便性向上によって推進されている(The Business Research Company)。また、非接触決済端末の市場規模は2025年に462億9,000万米ドルと予測され、2030年には968億8,000万米ドルに達すると予測されている(Mordor Intelligence)。

こうした市場の急成長を背景に、Sinumyでは複数の領域で実証実験を並行して進めている。特に注目すべきは、鉄道事業者などとの協業だ。詳細は明らかにできないものの、ハンズフリー改札の実現に向けた取り組みが水面下で進行している。

- インタビュアー

- 4つの領域で実証実験を進められているそうですが、それぞれどのような課題を解決しようとしているのでしょうか?

- 倉内

-

実は、まだ試作段階というか、製品化に向けてブラッシュアップしていく段階なので、本格運用よりもまず実証実験から始めて、徐々に利用シーンを増やしていくフェーズです。

現在取り組んでいるのは4つの領域です。1つ目が入退館管理のようなアクセスコントロール。2つ目が駐輪場——両手が塞がった状態でゲートに入っていくので、何も触らなくても認証できるハンズフリーゲートを作っています。3つ目は交通改札。4つ目が決済ですね。店舗に端末を置いて、支払いをしていただくという。この4つの領域を並行して進めています。

入退館管理では、従来からの仕組みで、顔認証とICカードの二要素で認証されている企業もありますが、それだと、せっかく顔認証がハンズフリーなのに、結局ICカードを取り出さなければいけない不便が生じます。私たちの技術であれば、ICカードの代わりにスマートフォンのハンズフリー認証を使えるので、ハンズフリーの二要素認証を実現でき、利便性とセキュリティを両立できます。

交通系では、古くは2020年頃からいくつか始めていて、公開されているものではさいたま市でAIオンデマンドバスの実証実験の際にハンズフリーチケットに使っていただいたり、羽田イノベーションシティで循環する自動運転バスの乗り降りで使っていただいたりしています。現在は、鉄道で使われる改札機に弊社技術を組み込む実証実験が目下の目標です。

- インタビュアー

- 大手企業との協業が進んでいるようですが、どのような形で連携されているのでしょうか?

- 倉内

-

三菱HCキャピタルさん、TOPPAN エッジさんとは、弊社ハンズフリー認証と顔認証を組み合わせたソリューションの展開に向けて協業しています。

TOPPAN エッジさんは社員証に登録された顔を使って社内の扉を顔で解除したり、社食を顔で決済したりするソリューションを展開されています。三菱HCキャピタルさんにはTOPPANエッジさんとのお引き合わせ、実証実験場所のご提供、リースを含む商用化時のビジネスモデル構築など、様々な角度からご支援をいただいています。

私たちが参画する意義は、顔認証だけだと一卵性双生児の方の見分けがつかないなど、顔認証にどうしてもつきまとう精度の問題を弊社のハンズフリー認証によって補完できることです。現在、三菱HCキャピタルさんの社内で実証実験が稼働中で、社員の方が顔と私たちのアプリを入れたスマートフォンとの二要素で扉を開けるシステムを運用しています(取材当時)。

- インタビュアー

- 4つの領域の中で、これから本格的に取り組まれる分野はありますか。

- 倉内

-

決済ですね。本当にお買い物の領域はこれからのところです。ちょうど決済に使える製品を仕上げているところで、10月に開催されるCEATECにも出展予定です。その前後から本格的に買い物関連でのPOCをスタートさせたいと思っています。

決済は一般的にやろうとするとステークホルダーが多すぎるので、まずは店舗独自のポイントやプリペイドカードから始めることで、比較的ステークホルダーを少なくできると考えています。

通常のクレジットカード決済では、カード会社、決済代行会社、銀行など多くの関係者との調整が必要になりますが、店舗独自のポイントシステムなら最小限の場合、店舗と私たちの2者で完結できます。まずはハンズフリー決済の体験を磨き上げ、実績を積んだ上で、段階的にクレジットカード決済などより広範囲な決済手段に展開していく戦略です。

究極のUX——認証していることを忘れる世界の実現

2025年から2032年の予測期間中、非接触決済市場は主に技術革新によって11.20%のCAGRで成長する可能性が高く、NFC技術の強化やクラウドベースの決済ソリューションなどの要因によって推進されている。しかし、現在の非接触決済でもまだ何らかのアクションが必要だ。

Sinumyが目指すのは、認証プロセス自体が意識から消える世界——まさに「シームレス認証社会」の実現だ。倉内氏が描く未来は、単なる技術的な進歩を超えて、人間とテクノロジーの関係そのものを再定義する可能性を秘めている。

- インタビュアー

- 「認証していることを忘れる世界」という理想像がありますが、具体的にはどのような社会を描いているのでしょうか?

- 倉内

-

シームレスというキーワードが非常に重要で、認証をしている・されているということを忘れるような世界、街を作りたいと思っています。

例えば、入退館管理で、ゲートがあったとしてもフラッパー(開閉する扉)をなくして、基本的には誰でも通ろうと思えば通れるけれども、認証できなかった方はAIカメラに録画されていて、いずれ見つかりますよという形だったり。

電車に関しても、改札の外と内というエリアだけが分かれていて、ゲートもなくて、入れば勝手に認証される。悪意で乗り逃げしようとする方は、カメラ等に捕捉されているという世界観が最終的な到達点だと思います。

実際のアプローチとしては、まずは現在のUX(ユーザー体験)に近い形——改札機にフラッパーゲートがあるような従来型——から始めて、徐々により理想的な完全ゲートレスの世界に近づけていくという、ステップ・バイ・ステップで進めていくことになると思います。

- インタビュアー

- 事業者にとってハンズフリー認証を導入する戦略的なメリットはどこにあるのでしょうか?

- 倉内

-

ハンズフリーは認証の最終形態だと思います。それ以上に便利な認証方法は存在し得ません。この究極形態にいち早くたどり着くことが、事業者さんにとって非常に重要な戦略の一つになっています。

例えば、鉄道会社の場合、自社の交通系ICカードというプラットフォームをより多くの利用者に普及させることが事業戦略の核となるわけですが、ハンズフリー認証を導入することで、タッチ式よりもさらに利便性の高い体験を提供でき、競合との差別化を図りながらユーザーの囲い込みを強化できます。

また、クレジットカード会社やキャッシュレス決済サービスにとっても、ハンズフリー技術は自社カードやサービスのシェア拡大の強力な武器になります。消費者は複数の決済手段を持っていますが、最も便利で快適な体験を提供するサービスを優先的に使う傾向があります。認証の究極形態であるハンズフリーを他社に先駆けて実現することで、市場での優位性を確立し、長期的な顧客ロイヤルティを獲得できると考えています。

- インタビュアー

- 世界各国で類似の実証実験が行われているようですが、Sinumyの技術的優位性はどこにあるのでしょうか?

- 倉内

-

実証実験レベルの報告はリサーチの中で何件も見つけています。アメリカ、韓国の地下鉄、シンガポールのバス会社、中国の鉄道などで実証実験が行われています。特にアジア圏では政府主導でキャッシュレス化を推進する流れもあり、ハンズフリー決済への関心も高まっているようです。

ただし、それが実用につながったかというと、なかなかそういう状況ではないのが実情です。多くの企業や研究機関がハンズフリー認証に挑戦していますが、実証実験から本格運用に移行できているケースはほとんど見当たりません。その理由は、技術的な課題をクリアできていないからだと分析しています。

私たちの技術の得意な部分が、セキュリティと位置測定という2点で、これを非常に厳格に——誰が来たのか、どこにいるのかをしっかりセキュアに認証するという2点が私たちの特許技術です。単にスマートフォンが近くにあることを検知するだけでは不十分で、不正利用を防ぐためには確実な本人認証と正確な位置特定が不可欠なんです。

これができない限りは商業化には至らないと、多方面の事例を見ても感じています。各社とも技術的な壁にぶつかっているのが現状で、2020年頃に発表された実証実験の続報がないといったケースばかりです。

多くの企業が取り組んでいるのは単純な近接検知技術で、「スマートフォンが近くにある」ことは分かっても「どの位置に誰がいるのか」を正確に判別できません。また、セキュリティ面でも、信号を傍受されたり、なりすましされたりするリスクへの対策が不十分です。

私たちは位置測定の精度とセキュリティの両方を同時に解決できる唯一の技術を持っているからこそ、世界初の本格的なハンズフリー認証システムとして大きな競争優位性を持っていると考えています。

- インタビュアー

- 組織の特徴について教えてください。

- 倉内

-

当社の組織構成で特徴的なのは、大阪が本社ですが東京にもオフィスがあって、社員の多くは東京か大阪のどちらかに所属しています。関西発のスタートアップでありながら、首都圏での事業展開も重視して、意図的に二拠点体制を構築しました。また、正社員と役員合わせて10名の会社ですが、リモートワークにも対応していて、社員の実働場所は多拠点に及びます。

まだ少人数のチームではありますが、10人全員がそれぞれ違う職種で、優れた能力を持ったメンバーが集まっています。これは、ハンズフリーの世界観に共感して集まってくれているところが大きいと思います。単に技術的な面白さだけでなく、この技術が社会に与えるインパクトや、認証体験を根本的に変える可能性に対する共通のビジョンを持っているからこそ、距離を超えて一体感のあるチームワークが実現できているのだと感じています。

- インタビュアー

- この技術に興味を持った読者や企業に向けて、メッセージをお願いします。

- 倉内

-

我々の技術はとにかく面白いと思っています。私はフットワークの軽さが売りの一つなので、ご興味をお持ちいただいた方や、協業に関心をお持ちの方から連絡いただければすぐに伺います。ちょっとでもワクワクしていただいたら、ぜひコンタクトいただきたいと思っています。

我々の技術はともすると Nice to Have(あると良いが必須ではない機能)なもので、存在することで生じるのは数秒間の体験の違いですが、これが組み込まれているかいないかで、消費者が一目瞭然に、組み込まれていれば「このサービスはすごく滑らか」、組み込まれていなければ「何か古い」という体験の差分を必ず作れる技術だと思っています。実際に体験していただくと、従来の認証方法がいかに煩わしかったかを実感していただけるはずです。この小さな違いが、お客様の満足度や利用頻度に大きな影響を与える可能性を秘めています。

そういう意味で、必須ではないものの付加価値のある機能に先行的に取り組んでいただけるような、未来志向、ブランド志向、UX志向を持たれている企業様とぜひ議論させていただきたいと思っています。技術の進歩を単なるコスト削減の手段として捉えるのではなく、お客様により良い体験を提供し、競合他社との差別化を図る戦略的な投資として考えていただける企業様との出会いを期待しています。ハンズフリー認証という新しい体験価値を一緒に創造していければと思います。

- インタビュアー

- ありがとうございました。

技術者の探究心から始まったハンズフリー認証技術が、いまや社会インフラを変革する可能性を秘めた技術へと成長を遂げている。倉内氏が描く「認証していることを忘れる世界」は、単なる利便性の向上を超えて、人間とテクノロジーの新たな関係性を示している。

Sinumyの技術がどのように私たちの日常を変えていくのか。改札を通る瞬間、店舗で買い物をする瞬間、オフィスに入る瞬間——これらすべてが「何もしない」体験に変わる可能性がある。ヒト版ETCとも呼べるこの技術が切り拓く「シームレス認証社会」への扉は、もうすぐそこまで来ている。その革新的な取り組みから目が離せない。

こちらの記事はに公開しており、

記載されている情報が現在と異なる場合がございます。