木の記憶が紡ぐデジタルの未来——mui Lab・大木和典氏が描くスマートホームの新たな物語

Startup Vision Interview #6

木の記憶が紡ぐデジタルの未来——mui Lab・大木和典氏が描くスマートホームの新たな物語

STORIUMが応援するスタートアップの魅力に光を当てるストーリー。今回は、mui Lab(ムイラボ)の大木和典氏のインタビューをお届けします。 木の温もりとデジタル技術が融合したインターフェース「muiボード」で世界の注目を集めるmui Lab。従来のスマートホームデバイスとは一線を画す美しいデザインと自然素材へのこだわりは、テクノロジーと人の暮らしに新たな関係性を提案している。創業者である大木和典氏は、なぜ木という自然素材にこだわり続けるのか。そして、同社が目指すスマートホームの未来とは何なのか。利便性と引き換えに見落としがちな、人間本来の豊かさを追求する同社の挑戦に迫った。

インタビュイー

1979年神奈川県生まれ。上智大学卒業後、京都の大手印刷会社NISSHAに入社。2012年新規事業開発と市場開拓の為、アメリカへ6年赴任。

2017年に社内ベンチャーとしてmui Lab株式会社を設立。2019年4月、MBOを実施し独立。

STORIUMが応援するスタートアップの魅力に光を当てるストーリー。今回は、mui Lab(ムイラボ)の大木和典氏のインタビューをお届けします。

木の温もりとデジタル技術が融合したインターフェース「muiボード」で世界の注目を集めるmui Lab。従来のスマートホームデバイスとは一線を画す美しいデザインと自然素材へのこだわりは、テクノロジーと人の暮らしに新たな関係性を提案している。創業者である大木和典氏は、なぜ木という自然素材にこだわり続けるのか。そして、同社が目指すスマートホームの未来とは何なのか。利便性と引き換えに見落としがちな、人間本来の豊かさを追求する同社の挑戦に迫った。

本物への回帰が生んだ革新的インターフェース

現代社会で「本物」を見つけることの難しさを、多くの人が感じているのではないだろうか。効率性や採算性が重視される今、私たちは便利さと引き換えに「自然」との不調和な暮らしをしている。大木氏の挑戦は、そうした現代社会への静かな疑問から始まった。

- インタビュアー

- 木の質感を活かしたタッチパネル「muiボード」は、どのような経緯で生まれたのでしょうか。

- 大木

-

もともと前職の会社で車の内装の木目調のパネルを作っていました。ただ、それはプラスチックやフィルムを使った木目だったんです。私は新卒時代から大手企業との取引が多く、常にサプライヤー側の立場でした。どうしても「誰かが考えたものをうまく作る」仕事で、いつか自分たちで生み出して提供する側になりたいと思っていました。

アメリカ駐在時代の経験も大きな転換点でした。ボストンのCIC(Cambridge Innovation Center)に入居したのは偶然でしたが、そこでスタートアップのエコシステムに触れ、自分たちでゼロから価値を創造することの可能性を肌で感じました。テスラのモデル3のカードキープロジェクトや、ジョンソン・エンド・ジョンソンの子会社ヤンセンファーマとの特殊なリウマチ薬注射器の開発プロジェクトなど、革新的なプロジェクトに携わる中で、「提供する側」への憧れは確信に変わっていきました。

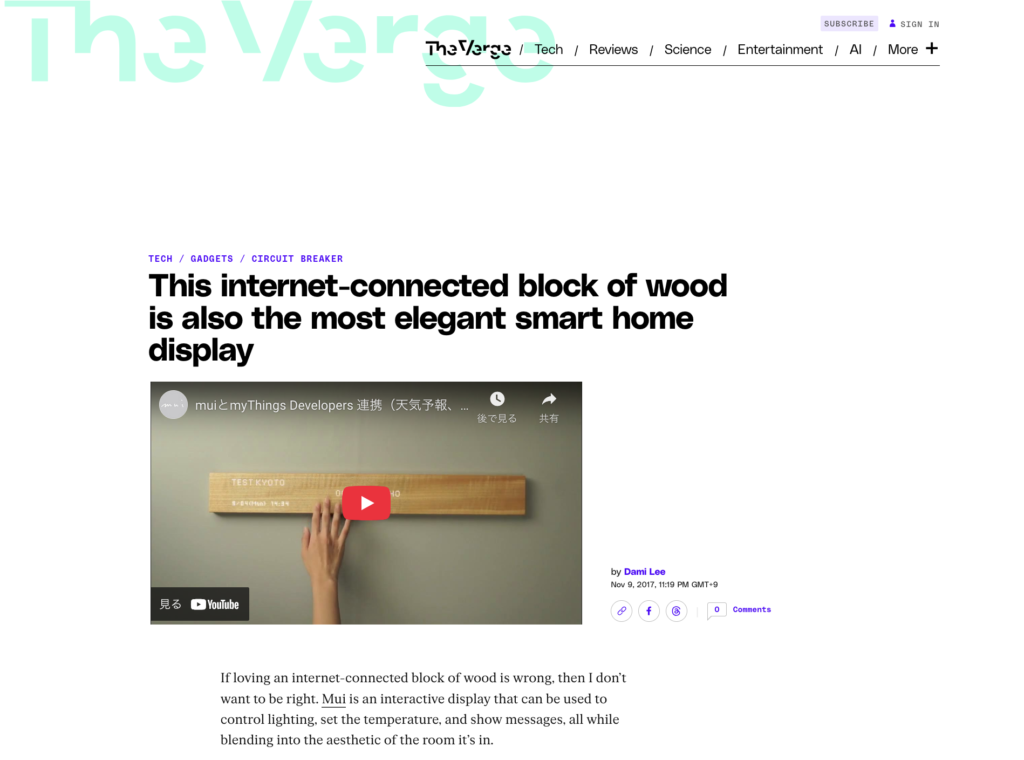

2015年5月にニューヨークの展示会でmuiボードのプロトタイプを発表したところ、予想以上の反響をいただきました。建築やインテリアにフィットするものを目指していたので、木目調では求められないだろうと発想を転換し、本物の木を使おうと考えたのが最初のきっかけです。

その後、2017年秋にニューヨークのメディア「The Verge」で取り上げられ、60カ国以上に翻訳されて世界中で話題になりました。それまでは半信半疑でしたが、これは本当にチャンスがあるんじゃないかと確信しました。自分たちで初めてスクラッチで作って出したものが評価されるという初めての経験で、かねてから思っていた「提供する側」になれるチャンスだと感じたんです。

世界的な注目を浴びたことで、単なる技術的な成功を超えた意味を実感しました。それは、デジタル技術と自然素材の融合という、これまで誰も挑戦していなかった領域への第一歩だったのです。

Image credit: The Verge

- インタビュアー

- muiボードの独自性について詳しく教えてください。

- 大木

-

木が持つ機能性、つまり見た目と手触りという人に対する価値と、タッチパネル・ディスプレイの機能が合致している点です。手触り感や見た目で、ユーザーが期待している何かを良い意味で裏切る効果があります。自然素材と情報技術の組み合わせは前例がなかったので、大きな差別化になりました。

この技術は「素材とタッチパネルディスプレイシステム」としてアメリカでも取得したグローバル特許です。現在はいろんな素材を使えますが、自社ブランドとして何を出していくかを考えたとき、やはり木が一番面白いということで、木に絞って展開しています。日本ブランドとしてのストーリー性もありますし、グローバル展開でも日本らしさをアピールできる点も重要です。

木という素材は、触れる人の感情に直接訴えかける力を持っています。デジタルインターフェースでありながら、どこか懐かしさや安らぎを感じさせる。これこそが私たちが目指している「テクノロジーと自然の融合」による新たなインターフェース体験です。

プロダクトからエコシステムへ——プラットフォーム戦略への転換

一つの製品から始まった挑戦は、やがて一つの生態系を築く壮大なビジョンへと発展していく。mui Labの事業展開は、スタートアップが直面する「成長の壁」をどう乗り越えるかの教科書的な例でもある。

- インタビュアー

- 現在はmuiボード以外にも多くの商品を展開されていますね。

- 大木

-

2020年のコロナ禍あたりから本格的に取り組んでいます。muiボード第1世代だけを続けていくのは事業継続性の観点で厳しいと感じていました。ただ、muiボードは1つのインターフェースであって、私たちはクラウドの仕組みやモバイルアプリ、IoTプラットフォームの技術も持っていました。それをサービス化したのが「mui Kurashiアプリ」や「muiプラットフォーム」です。

現在では、この事業が売上の8割ほどを占めています。三菱地所さんとの提携やガス会社さんとの業務提携も、こうしたプラットフォーム事業の文脈で進めています。個人向け(BtoC)から法人向け(BtoB、BtoB2C)へのシフトが進んでいます。

お客様のニーズは2つあります。1つは住宅事業者さん向けに、muiボードも含むスマートホームをパッケージ化して提供すること。もう1つは、インフラ企業やユーティリティ会社向けに、IoTとアプリとクラウドデータベースを組み合わせた仕組みを提供することです。住環境や暮らしの体験をデジタル化することで、企業の顧客接点を強化したり、エネルギーマネジメントをより効率的にしたりといった価値を提供しています。

この転換は、単なるビジネス戦略の変更以上の意味を持っています。それは、muiボードという「点」から、暮らし全体を包括する「面」への拡張であり、ユーザーの生活により深く根ざしたサービスの実現でもあるのです。

- インタビュアー

-

ビジネスモデルの変化によって、システムインテグレーション業務も増えているのではないでしょうか。

- 大木

-

そうですね。システムインテグレーター的な仕事を増やしすぎて、ソリューション企業のような感じになってしまいました。もう少しプロダクトブランドとして、私たちのものを広めていく形に整え直そうと考えています。

お客様によっていろいろ要望が出てくるので、もともとの製品をカスタマイズする部分が増えてきていました。ただ、それをやることで、実績として次のステップに行ける醍醐味もあります。大企業と組むことで、私たち単独ではなかなか交渉できない事業会社に対し、フラットな関係で、バックエンドの仕組みを手伝える立場でいられるのは大きかったと思います。

オープンエコシステムで築くスマートホームの未来

テクノロジー業界では「囲い込み」が常識とされる中、mui Labは異なる道を選んだ。それは競合他社とも手を組み、共に市場を育てていく「共創」の思想である。この選択の背景には、スマートホーム市場に対する深い洞察がある。

- インタビュアー

- スマートホームではさまざまなメーカーの機器がつながる必要がありますが、他社との関係はどのように考えていますか。

- 大木

-

基本的にはニュートラルでオープンなスタンスです。一社で寡占するのは不可能な市場だと思っています。住生活領域では本当に様々なサービス提供者やハードウェアとつながる必要があります。

私たちのビジョンは「未来のくらしのあたりまえ」をつくることです。さまざまな企業のサービスと溶け込んでいく姿が向いていると思います。垂直統合して囲い込むだけの資本力も顧客基盤も持っていませんので、そこにはなじまないという考え方ですね。

まずは「蛇口をつける」とよく言っているんですが、家に蛇口をつけてしまうということを、込み込みの中でとにかくやっていく。一度家の中に蛇口がつけられると、まるで水道の蛇口をひねるように簡単にサービスが利用でき、そこにAIサービスも自然に融合していく。

「mui で暮らしが揃う」ような状態を作ろうとしています。世の中からスマートホーム自体がまだ「よくわからない」という状況を解消しない限り、ここからさらには広がっていかないでしょう。ベネフィットとデザイン性の両方を重視し、誰もが欲しいと思うようなスマートホームを実現したいと思っています。

この「蛇口」という比喩は、私たちの戦略の核心を表しています。水道の蛇口がなければ水は使えないように、家庭にデジタルサービスの入り口がなければ、どんなに優れたサービスも届けることができません。私たちは、その最初の入り口を提供することで、エコシステム全体の発展に貢献したいと考えています。

- インタビュアー

- 今後のパートナーシップについてはいかがでしょうか。

- 大木

-

お客様として住生活関連企業があります。衣食住と言われるように、「住」はとても非常に広い領域だと思っています。それを「すまい」というハードウェア的な観点で考えるか、家の中で行われる「くらし」として考えるかという違いがあります。

家で考える場合は住宅メーカーや不動産会社、ホテルなどの空間を提供する会社がパートナーになります。暮らしという観点では、インフラ企業との提携を進めています。家の中のデバイスが増えていくと、インターネットの帯域が家の中で広がり、センシングやハブを介したAIサービスの提供が進みます。

生成AIが進むと、パーソナライズされた情報の取得と提供の確からしさが増していきます。LTV(Life Time Value:お客様に長年寄り添うことで得られる顧客生涯価値)を確保したい住生活環境や生活サービスを提供されている企業がより家の中に入っていきたいというニーズが高まっていくでしょう。スマートホームに住んでいると、あらゆることがスマホを見て取りに行くのではなく、勝手に家に集まってくるような世界観を目指しています。

この世界観の実現には、単一企業の努力だけでは限界があります。だからこそ、私たちは競合他社とも協力し、業界全体のパイを大きくすることを優先しています。それが結果的に、すべてのプレイヤーにとってプラスになると信じているのです。

- インタビュアー

- AIの活用についてはどのような展望をお持ちですか。

- 大木

-

これまでスマートホームの課題だった煩わしさや面倒くささ、そして大量の通知などの問題が、生成AIを含むAIの活用によって大きく変化していくと見ています。

従来のスマートホームは設定が複雑で、通知が多すぎて、結局使わなくなってしまうケースが多かったんです。でも、AIが進化することで、ユーザーの行動パターンや好みを自動で学習し、最適なタイミングで最適なサービスを提供できるようになります。

パーソナライズされた情報の取得と提供の精度が向上することで、スマートホームはもはや「操作するもの」ではなく、「自然と最適化されるもの」になっていくでしょう。まさに、スマホを見に行くのではなく、情報やサービスが勝手に家に集まってくる世界です。

例えば、朝起きたときに今日の予定と天気に合わせて最適な服装を提案してくれたり、帰宅時間に合わせて自動で室温を調整してくれたり。そんな自然な形でテクノロジーが暮らしに溶け込んでいく未来を描いています。

このAI活用の鍵となるのが、私たちが「蛇口」と呼んでいるハブ機能です。一度家庭内にデータの収集と処理の仕組みが構築されれば、そこに様々なAIサービスを後付けで追加していくことができるのです。

挑戦を楽しむ文化——32名のクリエイター集団が描く未来

組織の在り方は、その会社が生み出すプロダクトの品質に直結する。mui Labのチーム作りには、創業者である大木氏の哲学が色濃く反映されている。

- インタビュアー

- 現在のチーム構成と今後の展開について教えてください。

- 大木

-

現在32名のチームで、エンジニアが16名、デザイナーが5名と、クリエイターが3分の2を占めています。今後よりビジネスを加速させるために強化していく必要があります。商品企画部門も立ち上げて、どんどん新しいサービスを作っていく予定です。

チームの雰囲気としては、本当に良い人が多いと思います。私たちは価値観採用を重視しており、採用プロセスではmuiのMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)やチームカルチャー、そしてスタートアップとしての価値観について、候補者の方と綿密にすり合わせを行っています。ただ一方で、穏やかながらも「戦う」というファイティングポーズは絶対に必要です。

私たちの場合、それがデザインや世界初・日本初対応といった形で表れています。一見ギラギラしてるように見えないんですが、(京都という)地方都市から日本初対応を目指したり、アメリカに乗り込んでいったり、結構チャレンジングなことをやっていると思います。

私の役割としては、ミッション・ビジョン・バリューを実現することを一番頑張るということです。特にチャレンジ、正確には「チャレンジを楽しむ」というバリューを大切にしています。辛そうにやっていたらみんな真似したくないと思うので、楽しそうにやることが重要です。思いついたらやってしまうぐらいのチャレンジをクリエイターたちがどんどんするような会社になりたいと思っています。

京都という地の利も活かしています。東京のようなマネーゲーム的な雰囲気ではなく、落ち着いた環境の中で本質的な価値創造に集中できる。そんな環境だからこそ、クリエイターたちが思う存分アイデアを形にできるのだと思います。

また、私たちはアップル出身のメンバーも複数いて、そのDNAも会社の文化に良い影響を与えています。エグゼクティブアドバイザーの前刀禎明さんをはじめ、Don Lindsayさん(元アップルOS Xデザイン責任者)など、デザインにこだわりを持つ方々に支えられています。

記憶を宿すメディア——テクノロジーが紡ぐ新たな人間性

最も印象的だったのは、大木氏が語った「死んだ時に何が残るか」という言葉だった。一見、ビジネスとは無縁に思えるこの問いこそが、mui Labの本質的な価値提案の核心にある。

- インタビュアー

- mui Labが提供する本質的な価値とは何でしょうか。

- 大木

-

ミッションで「心豊かなくらしを創造する」と掲げていますが、私たちが提供したい価値や本質とは何かということを、いつも考え続けています。豊かな心というものは常に、ユーザーの方の内面にこそあると思っています。

私たちのプロダクトはそれを引き出してあげる鏡のようなものであって、プロダクトがその人を幸せにするメッセージを出すということではないんです。これは結構東洋的な考え方で、プロダクトも環境の一部である。その環境の一部が操作すると変化して、そのコンテンツというのは、お客様自身のコンテンツなんです。

私たちが持っている一つの可能性として、「記憶を宿す」という可能性があると思っています。やりとりしたメッセージや手書きの文字、声、そういったものを家に定着させる新しいメディアになれるのではないかと。

これまでは家に記憶というものが残っていませんでした。人が残っていると思うだけで、実際には残っていない。でも、バーチャル空間になりますが、家のクラウドのような形でそこに記憶をとどめて、もしかすると永遠に残るかもしれない。

死んだ時に何が残るかと聞くと、「名前が残る」と言われますが、それは一部の限られた人たちの名前だけです。一方で、私は『ポツンと一軒家』という番組が好きなんですが、あれは本当に一生懸命生きた人たちの話で、そういう普通の人たちの心や記憶が家に残り続けるということの方が、私たちが本当に欲しいものなんじゃないかと思います。

この「記憶を宿すメディア」という発想こそが、mui Labの真の差別化要因かもしれません。単にスマートで便利な家ではなく、人の営みと記憶が蓄積され、次の世代に受け継がれていく家。そんな家を実現することで、テクノロジーは単なる道具を超えて、人間性を豊かにする存在になっていくと思うんです。

- インタビュアー

- ありがとうございました。

mui Labは、単なるスマートホームデバイスメーカーを超えて、デジタルと自然の調和を通じて人々の暮らしに新たな価値を提供している。大木氏が語る「記憶を宿す新しいメディア」としての可能性は、テクノロジーが人間本来の豊かさを支える未来を示唆している。

木の温もりを感じながらテクノロジーと向き合い、家そのものを再定義する同社の挑戦は、真の豊かさとは何かを問い続ける深い思索に支えられている。オープンなエコシステム構築への取り組み、AIを活用した次世代サービスの展開、そして何より「チャレンジを楽しむ」企業文化の醸成。これらすべてが、大木氏の描く「未来の暮らしの当たり前に溶け込み馴染む」世界の実現に向けた確かな歩みなのである。

私たちは今、テクノロジーと人間性の新しい関係性を模索する時代にいる。mui Labの取り組みは、その答えの一つを示してくれているのかもしれない。デジタルでありながら温かく、高機能でありながら自然。そんな未来の暮らしの扉を、木の記憶とともに静かに開こうとしている。

こちらの記事はに公開しており、

記載されている情報が現在と異なる場合がございます。