宇宙の民間化を牽引する起業家——DigitalBlast 堀口真吾氏が描く次世代の宇宙エコシステム

Startup Vision Interview #9

宇宙の民間化を牽引する起業家——DigitalBlast 堀口真吾氏が描く次世代の宇宙エコシステム

STORIUMが応援するスタートアップの魅力に光を当てるストーリー。今回は、株式会社DigitalBlast 代表取締役CEO・堀口真吾氏のインタビューをお届けします。 かつて日本の宇宙産業は、JAXA(宇宙航空研究開発機構)を中心とした官主導の世界だった。しかし、アメリカでSpaceXが急成長を遂げ、民間宇宙ビジネスが新たな産業として確立される中で、日本でも民間企業による宇宙事業への参入が加速している。 2018年12月に設立されたDigitalBlastは、人類が宇宙へ進出する時代を見据えた実験プラットフォームや機器の開発、宇宙実験実施の伴走支援などを行っており、また、デジタル領域に加えて宇宙産業への参画・拡大に取り組む企業向けにコンサルティングを行う関係企業SpaceBlastと連携して、日本の宇宙産業の民間化を牽引している。同社は、従来の国主導の宇宙事業から脱却し、宇宙利用による多様な収益源の創出を通じた持続可能な宇宙ビジネスエコシステムの構築を目指している。 堀口氏の描く成長戦略は、技術開発、政策提言、人材育成、そして壮大なビジョンの実現を同時に進める極めて戦略的でありながら情熱的な取り組みだ。金融系エンジニアから宇宙ベンチャー経営者への異色のキャリア転換を果たした堀口氏が語る、日本の宇宙産業の未来とは。

インタビュイー

野村総合研究所、日本総合研究所等にて、主にデジタルテクノロジーを活用した新規事業開発、マーケティング戦略の立案・実行に従事

2018年、宇宙ベンチャーDigitalBlastを創業し、設立5年で累計30億円の資金調達、売上高10億円を超える企業へ成長。

産学官連携PJを多数立ち上げ現在も推進中。

ミッション

興味関心

STORIUMが応援するスタートアップの魅力に光を当てるストーリー。今回は、株式会社DigitalBlast 代表取締役CEO・堀口真吾氏のインタビューをお届けします。

かつて日本の宇宙産業は、JAXA(宇宙航空研究開発機構)を中心とした官主導の世界だった。しかし、アメリカでSpaceXが急成長を遂げ、民間宇宙ビジネスが新たな産業として確立される中で、日本でも民間企業による宇宙事業への参入が加速している。

2018年12月に設立されたDigitalBlastは、人類が宇宙へ進出する時代を見据えた実験プラットフォームや機器の開発、宇宙実験実施の伴走支援などを行っており、また、デジタル領域に加えて宇宙産業への参画・拡大に取り組む企業向けにコンサルティングを行う関係企業SpaceBlastと連携して、日本の宇宙産業の民間化を牽引している。同社は、従来の国主導の宇宙事業から脱却し、宇宙利用による多様な収益源の創出を通じた持続可能な宇宙ビジネスエコシステムの構築を目指している。

堀口氏の描く成長戦略は、技術開発、政策提言、人材育成、そして壮大なビジョンの実現を同時に進める極めて戦略的でありながら情熱的な取り組みだ。金融系エンジニアから宇宙ベンチャー経営者への異色のキャリア転換を果たした堀口氏が語る、日本の宇宙産業の未来とは。

異色のキャリアが生んだ事業戦略——安定収益と革新技術を両立

堀口氏のキャリアは、一般的な宇宙ベンチャー創業者とは大きく異なる。金融系エンジニアから宇宙政策の専門家へ、そして宇宙ベンチャーの経営者へという転身の背景には、どのような思いがあったのか。また、多くの技術系スタートアップが資金調達に依存する中で、同社が採用するハイブリッドビジネスモデルの狙いを探る。

- インタビュアー

- DigitalBlast創業に至った経緯を教えてください。

- 堀口

-

もともと金融系のエンジニアでした。日本総研では宇宙産業のコンサルティングに携わり、特に宇宙利用に関わる政策を担当したことが大きな転機となりました。技術的な背景を持つシンクタンクは多くないため、システム開発の経験を活かして宇宙政策に関わることになったのです。

当時、2012年から2015年頃は、日本の宇宙産業がまさに転換期を迎えていました。小型衛星を多数打ち上げる「コンステレーション(衛星群)」の概念が注目され、従来の『一機数十億円から数百億円という高額な衛星』によるリスクの高いモデルから、小型衛星による分散型へと機運が高まっていました。

また、コンステレーションにより同じ場所を頻繁に観測できる「時間分解能」の向上も期待されていました。連続して写真を撮影し、データを取得できるという大きなメリットがあったのです。

2016年には衛星リモートセンシング法と宇宙活動法が制定され、法整備が進んで宇宙事業の民間化が加速しました。まさにこのタイミングで、これまでの経験とネットワークを活かして宇宙事業に挑戦したいと考えたのです。

- インタビュアー

- 起業にあたり、他にも有望な事業分野があったと思いますが、なぜ宇宙を選んだのでしょうか。

- 堀口

-

これまで従事してきた金融系システムやコンサルティングの分野は、実際のところビジネス展開がそれほど困難ではありません。市場にはニーズが豊富に存在し、アイデアと適切なニッチ市場の発見、営業力があれば事業として成立します。

一方で、宇宙開発にははるかに大きな面白さがあり、「これから」という感覚がありました。当時、宇宙産業の民営化も動き出していて、大きなチャンスがあると考えて起業を決意しました。

- インタビュアー

- 宇宙事業は初期投資が大きくリスクも高いと思います。御社はどのような事業戦略を採用されたのでしょうか。

- 堀口

-

DigitalBlastは、宇宙実験の実施を希望する企業への宇宙実験コーディネートと宇宙用装置開発の両方を手がけています。つまり、宇宙実験コーディネートで得た収益を宇宙開発に投入するモデルです。もちろん資金調達も行っていますが、それに完全依存しているわけではありません。このリスク分散により、経営リスクを抑えることができています。

現在、一定の売上を達成しており、大規模な資金調達に頼ることなく、市場動向を見極めながら段階的に資金を投下できることが、我々の強みですね。

衛星開発やロケット開発に一気に取り組むと、かなりの初期投資が必要になります。加えて、SpaceXが凄まじい勢いで技術開発を進めているため、後発で追いつくのは困難です。一方、我々が手がけている宇宙環境利用・有人宇宙分野は、急激な技術革新が起こりにくい領域なので、段階的な投資が可能なのです。

- インタビュアー

- 宇宙事業と政策の関係について教えてください。

- 堀口

-

宇宙産業は、複数の省庁がかかわっているため、さまざまな調整が必要です。技術的な説明だけでなく、政策的な意義や経済効果、開発する技術の優位性についても丁寧に説明する必要があります。

壮大なビジョンを支えるプロジェクト「NOAH(ノア)」——月面移住からテラフォーミングまで

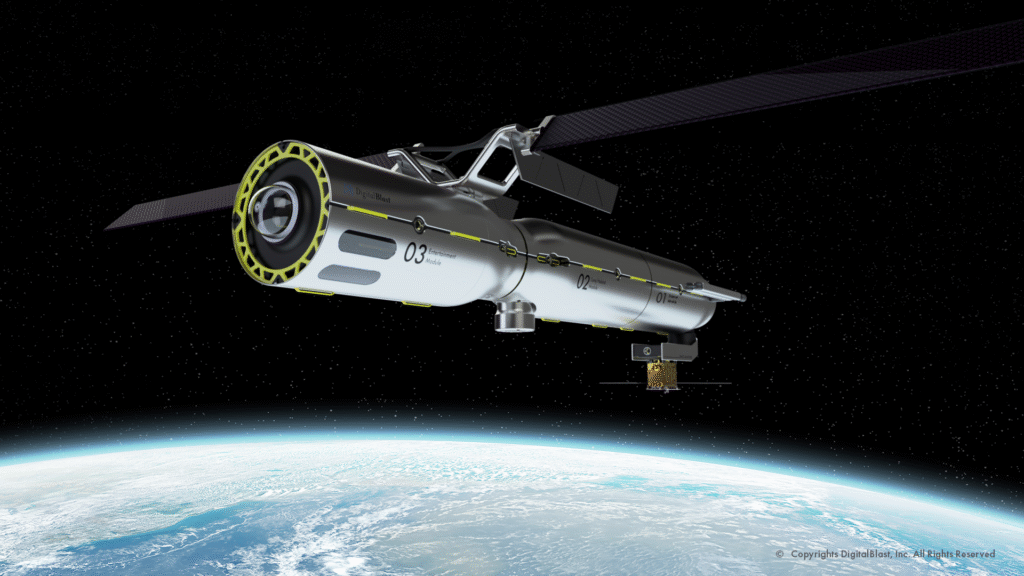

Photo Credit: DigitalBlast

DigitalBlastの技術開発の中核を成すのが、月面での生態循環維持システム構築を目指すプロジェクト「NOAH(ノア)」だ。この取り組みは単なる技術開発を超えて、人類の宇宙進出という壮大なビジョンの実現を目指している。その第一歩として開発された重力発生装置「AMAZ(アマツ)」をはじめとする実験装置群は、どのような可能性を秘めているのか。

- インタビュアー

- プロジェクト「NOAH(ノア)」について詳しく教えてください。

- 堀口

-

NOAHは、人類の宇宙進出を見据えた壮大な取り組みです。月面での生態循環維持システムの構築と聞くと技術的な話に思えますが、その背景には人類の生存圏拡大という大きなビジョンがあります。

地球の人口増加や環境問題を考えると、将来的には地球以外の場所で人類が生活できる環境を作る必要が出てくるかもしれません。そうした長期的な視点に立って、最終的に目指しているのは大きく2つです。

1つは、日本発の宇宙ステーションを打ち上げることです。軌道上に人が住める環境、宇宙コロニーのようなものを作りたいと思っています。

もう1つは、北海道大学と共同で取り組んでいるテラフォーミングです。火星のテラフォーミングに挑戦したいのです。現在はテラフォーミングするための植物を開発しています。地球以外の場所で人類が住める環境を作ることが最終的な目標です。

こうした壮大な目標を掲げることには重要な意味があります。技術開発のスパンや視座を高く持つ必要があるからです。

例えば「コケ植物の研究をします」と言ったとき、「何のため?」という疑問が必ず出てきます。その答えとして、「地球以外の場所で植物を育てる」という明確な目標がないと、研究は進まないし、商業性の面でも魅力を失ってしまいます。

投資家や企業にとっても、単発の実験では投資対効果が見えにくいですが、人類の宇宙進出という大きな市場の創出につながるとなれば話は別です。実際に、NASAのアルテミス計画をはじめとした各国の月面探査計画が本格化する中で、宇宙での食料生産や生命維持システムに対するニーズは確実に高まっています。我々が今開発している技術は、そうした将来の巨大市場の基盤技術になるわけです。

また、こうした長期ビジョンがあることで、優秀な研究者や技術者も集まってきます。単に「コケの研究をやりませんか」と言うより、「人類の宇宙進出のためのコケの研究をやりませんか」と言った方が、圧倒的にモチベーションが上がりますよね。そういう意味でも、壮大な目標設定は組織運営上も重要だと考えています。

- インタビュアー

- 技術開発の第一歩として、重力発生装置「AMAZ(アマツ)」を開発されていますね。

- 堀口

-

AMAZは、NOAHの第一歩として位置づけています。月面での生態循環システム構築に向けて、まず宇宙環境での生物の重力応答を詳しく調べる必要があります。そのための基礎研究を行うのがAMAZの役割です。

AMAZは、装置の一部を回転させることで生じる遠心力を用いて、月面と同じ地球の6分の1の重力を再現します。回転速度を変更することで様々な重力環境を再現でき、同時比較が可能です。多様な重力下での栽培を通して、植物の重力応答に関する基礎データを取得します。

2026年頃のISS(国際宇宙ステーション)での設置・運用を目指しており、既にプロトタイプが完成し、地上実験を進めています。この装置を企業や研究機関向けに実験環境として提供することで、さまざまな民間企業や研究者にとって新たな宇宙実験の機会を創出したいと思っています。

- インタビュアー

- 宇宙環境の活用により、どのような産業分野での応用を想定されていますか。

- 堀口

-

我々が特に注目しているのは2つの分野です。

1つは細胞の立体培養です。iPS細胞を立体的に培養して臓器の縮小版(オルガノイドと呼ばれます)を作り、創薬実験に使用する領域です。地上では重力の影響で細胞が沈降してしまい、理想的な立体構造を作るのが困難ですが、微小重力環境では細胞が自然に立体的に組織化されるため、より生体に近い状態を再現できます。

こうした宇宙環境の特性を活かすことで、細胞培養の品質が飛躍的に向上すると期待しています。より生体に近い環境で培養できるため、薬の効果をより正確に評価できるようになります。これまで見つからなかった副作用の発見や、より効果的な薬の開発につながる可能性があります。

もう1つは半導体製造です。地上では重力の影響で半導体材料が不均一に混ざってしまいますが、微小重力環境では重力による対流が起こらないため、材料がより均一に分布します。質量による沈降や浮上を気にしなくて済むので、理想的な結晶構造を作ることが可能になるのです。

半導体製造においては、不純物の混入が極端に少ない高純度な結晶ができるため、電気抵抗が大幅に下がり、消費電力を劇的に削減できる可能性があります。現在のスマートフォンやパソコンの処理能力向上の限界の一つが発熱問題ですが、これが解決できれば技術革新が一気に進むでしょう。

具体例を挙げると、宇宙空間で製造した半導体の消費電力が従来の1/10になったとします。これは地上の製造技術では実現不可能なレベルです。1/10の省電力化が実現すれば、世界のエネルギー消費に与える経済効果は数十兆円規模になります。そうした付加価値が証明できれば、打ち上げコストを考慮しても十分に投資対効果が見合うし、技術的には宇宙での大量生産も可能なんですよ。

つまり、宇宙でしか作れない高付加価値製品を開発することで、まったく新しい産業を創出できるというのが我々の考えです。

多様な人材を統合する組織運営——エンジニアから研究者まで

現在、DigitalBlastは、関係会社を含めると約100名の従業員を擁しており、コンサルタント、エンジニア、研究員が連携する多様な組織だ。特に博士号を持つ研究員を多数抱える一方で、コンサルティング事業も展開するという、一見相反する文化を持つ人材をどのように連携させ、組織として機能させているのか。堀口氏独自の組織運営哲学に迫る。

- インタビュアー

- 現在の組織構成について教えてください。

- 堀口

-

全体で100名弱の構成で、コンサルタント、エンジニア、研究員が連携しています。DigitalBlast側では、サイエンスができる研究員として、博士号を持つメンバーを多数抱えています。彼らがコア技術を作り、私がそれを汎用化してビジネスにつなげる構想を持っています。

人材採用では、他の大企業と競合しないターゲットを狙っています。大企業は学部生を新卒で採用しますが、我々がメインターゲットとしているのは、博士課程の人材や研究経験者です。任期付きの研究員(ポスドク)などにアプローチをかけています。ここが他の大企業と競合せずに人材を獲得できている理由です。

- インタビュアー

- 多様な人材の統合における課題はありますか。

- 堀口

-

これは現在進行形で取り組んでいる難しい課題です。宇宙とデジタル領域は親和性が高いため、DigitalBlastとSpaceBlastのメンバーで連携することもありますが、宇宙分野の人材は、好きな領域で協力してプロダクトを作るという意識が強く、チームビルディングを重視します。一方で、コンサルタントは個人事業主的な意識が強く、2、3人単位のプロジェクトが中心になります。

この意識の違いがある人材を連携させなければなりません。連携させなければ情報共有ができず、バラバラになってしまい、効率性が悪くなります。

- インタビュアー

- 具体的な取り組みはありますか。

- 堀口

-

社員がやりたいことがあれば、それを実現できる会社にしたいと思っています。私は現在、業界での関係づくりなどをメインに行っていますが、社員は異なる領域での活動が出てきます。それぞれに問題意識や課題意識が生まれるので、なるべくそれを汲み取って事業化の方向に向かわせたいと考えています。

これができるのは、私がエンジニア出身だからだと思います。もともとものづくりをしていたので、ものづくりの人をビジネスの方に向かわせたいという思いがあります。プログラムを書いていた時は、社会情勢なんて全く分からなかったですが、宇宙業界で官民さまざまな方とつながることによって、視野がどんどん広がっていく。それはビジネスにつながるんです。

- インタビュアー

- 社内でのイノベーション創出の仕組みはありますか。

- 堀口

-

社内でビジネスコンテストを実施していたときもありました。現在は、社員の挑戦を支援するという観点で、当社に所属しながら起業を志す社員に出資する仕組みを検討しています。

未来への種まき——教育投資と産業基盤の構築

Photo credit: DigitalBlast

堀口氏の成長戦略は、短期的な収益追求を超えて、20年、30年先を見据えた長期的視野に立脚している。小学校での宇宙教育から現在の企業支援まで、一見関連性のない取り組みが実は一つの大きな戦略の中で有機的に結びついている。最後に、DigitalBlastが描く宇宙産業の未来像と、そこに至る具体的なロードマップを聞いた。

- インタビュアー

- 宇宙教育への取り組みについて教えてください。

- 堀口

-

埼玉県加須市と連携して、小学校での宇宙教育を実施しています。今日も小学校に行って、未来のサイエンティストに向けた授業を行いました。

ビジネスは20年、30年という長期で考える必要があります。子供たちに宇宙教育を行い、少しでも記憶に残ってもらえれば、彼らが就職する際に宇宙が選択肢の一つになりやすくなります。

宇宙というコンテンツは自治体や小学校に受け入れられやすく、希少性もまだ高いので注目されます。こうした草の根的な取り組みが、宇宙産業の認知度向上において効果的なアプローチになると考えています。

堀口氏(左)と加須市長の角田守良氏(右) Photo credit: 加須市

- インタビュアー

- 現在の企業に対する宇宙利用普及の取り組みはいかがですか。

- 堀口

-

将来の人材育成と並行して、現在の企業や研究機関が宇宙を活用できる環境整備が必要です。実際、宇宙実験に関心を持つ企業は増えていますが、「どこに相談すればいいかわからない」という声をよく聞きます。

JAXAはそうした窓口機能を担っていますが、民間移管の方針を進めており、その受け皿が必要になっています。そこで、当社を含めて宇宙環境利用を推進している企業が中心となって立ち上げたのが「SORAxIO(ソラクシオ)」コンソーシアムです。

- インタビュアー

- 「SORAxIO」について詳しく教えてください。

- 堀口

-

このコンソーシアムは、兼松、Space BD、有人宇宙システム(JAMSS)と共に立ち上げました。宇宙を活用した実験や事業を検討する際の適切な相談窓口が見えづらい状況を解決するためです。

宇宙環境利用に対するニーズは予想以上に存在しますが、対応できる専門人材が不足しています。この専門性を拡充していく必要があります。

「SORAxIO」の役割は宇宙環境利用のプロモーションであり、当社はライフサイエンス系の専門領域の利用促進を中心に活動しています。

2040年への挑戦——民間宇宙ステーション構想

Image credit: DigitalBlast

技術的基盤が整い、政策面での認知も進んだ現在、DigitalBlastは次なる大きな挑戦に向かっている。2040年の民間宇宙ステーション構想だ。この壮大な計画の実現に向けて、どのような戦略を描いているのか。また、堀口氏が事業を推進する根本的な動機とは何なのか。

- インタビュアー

- 2040年の民間宇宙ステーション構想について教えてください。

- 堀口

-

打ち上げを目指していますが、確定した予定ではありません。現在優先すべきは、ユーザーニーズの掘り起こしです。

我々が注力しているのは、先ほど説明した細胞の立体培養と半導体製造の分野です。特に前者の分野では、ユーザーが製薬会社やバイオ系企業となるため、日本国内市場だけでは規模が限定的になります。グローバル市場での営業展開が必要な点が特殊性と言えます。

技術的にはある程度確立されてきており、我々の発信も認知されているので、現在のフェーズでは海外展開が重要になっています。

- インタビュアー

- 事業への原動力について教えてください。

- 堀口

-

最も大きな動機は、純粋に面白いからです。もちろん社会的使命も重要ですが、自分が面白いと感じることを段階的に進めていき、それによって誰かが喜んでくれる場面があると、それがモチベーションとなります。

社会的使命への認識は、取り組みを進める中で深まったものです。面白さに惹かれて始めた活動が、それを喜んでくれる人々の存在を通じて、社会的な意義を持つ活動であることを実感するようになりました。つまり、個人的な興味と社会的価値が結びついていく過程を経験したということです。

- インタビュアー

- DigitalBlastが目指す最終的なビジョンを教えてください。

- 堀口

-

どんな企業でも宇宙に参画できる環境を作りたいです。DigitalBlastに依頼すれば何でも実現できるという世界観を目指しています。

重要なのは、JAXAやNASAといった宇宙機関だけでなく、宇宙に全く携わっていない一般の企業をどう巻き込むかです。その仕組みを常に追求しています。私たちの使命は、宇宙技術によって人間の可能性を広げ、誰もが技術の恩恵を受けられる社会を作ることです。

技術者の純粋な探究心から始まった挑戦が、壮大な宇宙ビジョンへと昇華された堀口氏の歩み。それは、テクノロジーが真に社会に貢献するためには、技術的な優秀さだけでなく、長期的視野と戦略的思考、そして何より「面白い」と思える情熱が不可欠であることを物語っている。

宇宙実験コーディネートで安定基盤を築きながら革新的な宇宙技術の開発に挑み、政策レベルでの変革を推進し、次世代の人材育成にまで投資する。そして何より、「面白さ」を追求し続ける組織文化を大切にする——堀口氏が描く成長戦略は、日本の宇宙産業全体の民間化と国際競争力向上を見据えた極めて戦略的な取り組みだ。

2040年の民間宇宙ステーション実現という壮大な目標に向けて、DigitalBlastは今日も着実に歩みを進めている。人類の宇宙進出という夢の実現に向けて、テクノロジーと情熱の調和を追求し続ける堀口氏の挑戦は、日本の宇宙産業に新たな可能性を示すとともに、世界からも注目される革新的なソリューションとなっていくだろう。

この記事は2025年7月に実施されたインタビューに基づいて作成されており、記載されている情報や計画は変更される可能性があります。

こちらの記事はに公開しており、

記載されている情報が現在と異なる場合がございます。