あらゆる困難に寄付が届く世界を目指して——コングラント・佐藤正隆氏が挑む日本の寄付システム革命

Startup Vision Interview #11

あらゆる困難に寄付が届く世界を目指して——コングラント・佐藤正隆氏が挑む日本の寄付システム革命

STORIUMが応援するスタートアップの魅力に光を当てるストーリー。今回は、コングラント代表取締役CEO佐藤正隆氏のインタビューをお届けします。 日本の寄付文化は欧米諸国と比較して未発達と言われ続けている。Giving USA 2024の報告によると、2023年のアメリカの慈善寄付総額は5,571億6,000万ドル(約84兆円)に達する一方で、日本ファンドレイジング協会の「寄付白書プラス2024(※1)」によると、日本の個人寄付推計総額は約1兆2,000億円に留まっている。この約70倍の差はどこから生まれるのか。 多くの専門家が「日本人の国民性」や「文化的背景」を原因として挙げる中、一人の起業家が全く異なる視点から問題に取り組んでいる。「日本に寄付文化がないのではない。寄付システムの構造がないのだ」——そう断言するのが、NPO・ソーシャルセクター向けの寄付決済・支援者管理システム「コングラント」を提供するコングラント代表取締役CEOの佐藤正隆氏だ。 2020年5月の設立以来、3,000以上の認定NPO・公益法人を含む多くのソーシャルセクターに導入され、累計寄付取扱額は120億円を超える。そして2025年5月には、寄付者向けアプリ「GOJO」をリリース。NPO側の業務改善から寄付者の体験向上まで、寄付をめぐるエコシステム全体の変革に挑んでいる。

インタビュイー

1980年生まれ、岡山県出身。岡山県立笠岡商業高等学校卒業後、大阪でフリーターをしながら音楽活動に打ち込む。

その後大阪市内の営業会社で営業、WEB制作・システム開発を経験後、2008年にリタワークス株式会社を創業。ホームページ制作や運用サポート、ブランディングを中心にNPO業界・病院業界に特化したビジネスを展開。

IT・WEB業界で培った経験を活かし、2016年に同社NPO事業部を立ち上げ、 2017年末に「コングラント」をローンチ。同年、大阪府ベンチャー企業成長プログラム「booming!」に採択される。2020年にリタワークス株式会社からコングラント事業をスピンオフし法人設立。

STORIUMが応援するスタートアップの魅力に光を当てるストーリー。今回は、コングラント代表取締役CEO佐藤正隆氏のインタビューをお届けします。

日本の寄付文化は欧米諸国と比較して未発達と言われ続けている。Giving USA 2024の報告によると、2023年のアメリカの慈善寄付総額は5,571億6,000万ドル(約84兆円)に達する一方で、日本ファンドレイジング協会の「寄付白書プラス2024(※1)」によると、日本の個人寄付推計総額は約1兆2,000億円に留まっている。この約70倍の差はどこから生まれるのか。

多くの専門家が「日本人の国民性」や「文化的背景」を原因として挙げる中、一人の起業家が全く異なる視点から問題に取り組んでいる。「日本に寄付文化がないのではない。寄付システムの構造がないのだ」——そう断言するのが、NPO・ソーシャルセクター向けの寄付決済・支援者管理システム「コングラント」を提供するコングラント代表取締役CEOの佐藤正隆氏だ。

2020年5月の設立以来、3,000以上の認定NPO・公益法人を含む多くのソーシャルセクターに導入され、累計寄付取扱額は120億円を超える。そして2025年5月には、寄付者向けアプリ「GOJO」をリリース。NPO側の業務改善から寄付者の体験向上まで、寄付をめぐるエコシステム全体の変革に挑んでいる。

原体験から生まれた使命「NPOのDX」

多くの社会課題解決型スタートアップが特定の問題領域にフォーカスする中で、コングラントが挑んでいるのは寄付という「手段」そのものの改革だ。貧困、教育、環境、災害支援など、個別の社会課題に取り組む団体は数多く存在するが、それらの活動を支える資金調達の仕組み自体を変革しようとする企業は稀である。

寄付というインフラに着目するには、NPO業界の構造的課題への深い理解と、それを解決する技術的な手段、そして何より長期的な視野が必要だからだ。この独特なアプローチの背景には、佐藤氏自身の人生経験と、2015年頃の偶然の出会いがある。前職のリタワークスでWeb関連事業に携わっていた時期、大阪の社会起業家たちとの出会いが転機となった。

- インタビュアー

- 数ある社会課題の中で、なぜ、寄付に着目されたのでしょうか。

- 佐藤

-

私自身、10代20代の頃から多くの困難を経験してきました。その当時はNPOとつながりがあったわけではないのですが、起業後にNPOと出会っていく中で、いろんな団体の活動を知るうちに、「もしかしたら自分の10代20代は、こういうNPOにお世話になることもあったかもしれない」と思うようになったんです。

自分の人生をバックキャスティングしたような感覚でした。この領域の中で、困っている人たちにお金を届けていく、足りないものを届けていこうという思いが強くなりました。NPOやソーシャルセクターは常に資金不足で、そこを支援できる事業にはものすごくやりがいを感じました。

寄付をテーマに事業をやっているスタートアップや企業は、実は全然いないんですよ。困っている人がいるのに担い手がいないわけですから、それはもうやるしかないと思いました。

- インタビュアー

- 2015年頃の転機について詳しく教えてください。

- 佐藤

-

2015年頃に大阪の社会起業家何人かと会う機会がありました。今上場しているミライロの垣内さんをはじめ、病児保育のノーベルや、ホームレス支援のHomedoorなど、私よりも年下の社会起業家が大阪で活動しているのを見て、「すごいな」と思ったんです。

多くのNPOと話していると、みんな本当に素晴らしい活動をしているのに、資金調達で苦労している。良い活動をしているのになかなかお金が集まらない現実を目の当たりにしました。その後、NPO業界のイベントでピースウィンズ・ジャパンの大西さんの講演を聞いて衝撃を受けました。「なんだこの団体は。NPOってこんな団体があるのか?」と。

災害支援から難民支援まで、こんなにもスケールの大きな活動をしている団体があることを知って、そこで「俺もNPOと何かやろう」と思ったのが流れの始まりです。

- インタビュアー

- 実際にNPOと関わる中で、どんな問題が見えてきたのですか?

- 佐藤

-

NPOのウェブサイト制作を手伝い始めたとき、決済機能が全然実装されていないことに気づきました。「なぜ今どき、ウェブサイトからオンラインで寄付できるようになっていないの?」という疑問が出発点でした。

2016年頃、有名団体以外の多くの団体が、オンラインでクレジットカード決済を使えていませんでした。既存の決済サービス会社にとって、NPOはわざわざ対応する必要のない小さな市場だったんです。寄付には「商品」がないので、通常のECサイトとは異なる考え方が必要でした。

実際に調べてみると、大手の決済会社は「NPOお断り」というところも多かった。審査が厳しくて、小さな団体はなかなか通らない。通ったとしても手数料が高い。NPO側からすると、せっかく寄付をもらったのに手数料で目減りしてしまう。寄付者の善意が100%届かない構造になっていました。

3年間、リタワークスの中でエンジニアと一緒にプロダクトを作っていたら、毎年アカウントが増えて、良い意味でやめられなくなってしまった。最初はビジネスにならないと決めつけていましたが、必要なものを作ろうとやっていたら、数が増えすぎてスピンアウトすることになりました。

- インタビュアー

- NPOではなくスタートアップという形を選んだのはなぜですか?

- 佐藤

-

合理的に比較検討したというよりは、前職のリタワークスからのスピンアウトだったので、自然な流れでした。ただ、今振り返ると、もしNPOでやっていたら、ここまで来れていなかったと思います。日本では中間支援組織に寄付が回らないんです。もしNPOでやっていたら、資金が足りなくて、良いプロダクトは作れていなかったと思います。

2020年の起業時期は、スタートアップの投資熱がちょうど高まっていた時期でもありました。KIBOW 社会投資ファンド 代表パートナーの山中礼二氏をはじめ、ソーシャルインパクト投資に取り組む投資家の方々とのご縁も得られました。山中さんとは2018年に初めてお会いしたのですが、当時はまだソーシャルな事業に投資するという雰囲気も全然なかった。でも山中さんのような先駆者がいたからこそ、その後のジェネシア・ベンチャーズなど、他の投資家の皆さんからの投資につながったのだと思います。

「コングラント」と「GOJO」、2つのプロダクトで描く寄付エコシステム変革

現在、コングラントは2つの主要プロダクトを展開している。NPO向けの「コングラント」と寄付者向けアプリ「GOJO」だ。この戦略的な二面展開は、寄付をめぐるエコシステム全体を最適化する狙いがある。

従来のアプローチでは、NPO側の業務効率化か、寄付者の利便性向上か、どちらか一方に焦点を当てることが多かった。しかし、コングラントが目指すのは両輪での変革だ。NPOが効率的に資金調達できる環境を整えると同時に、寄付者にとっても使いやすい仕組みを提供することで、寄付の総量を増やそうとしている。この戦略の背景には、日本の寄付市場特有の課題認識がある。アメリカのように寄付が社会システムとして根付いている国と違い、日本では寄付行為そのものの障壁を取り除く必要があるからだ。

- インタビュアー

- コングラントの機能について詳しく教えてください。

- 佐藤

-

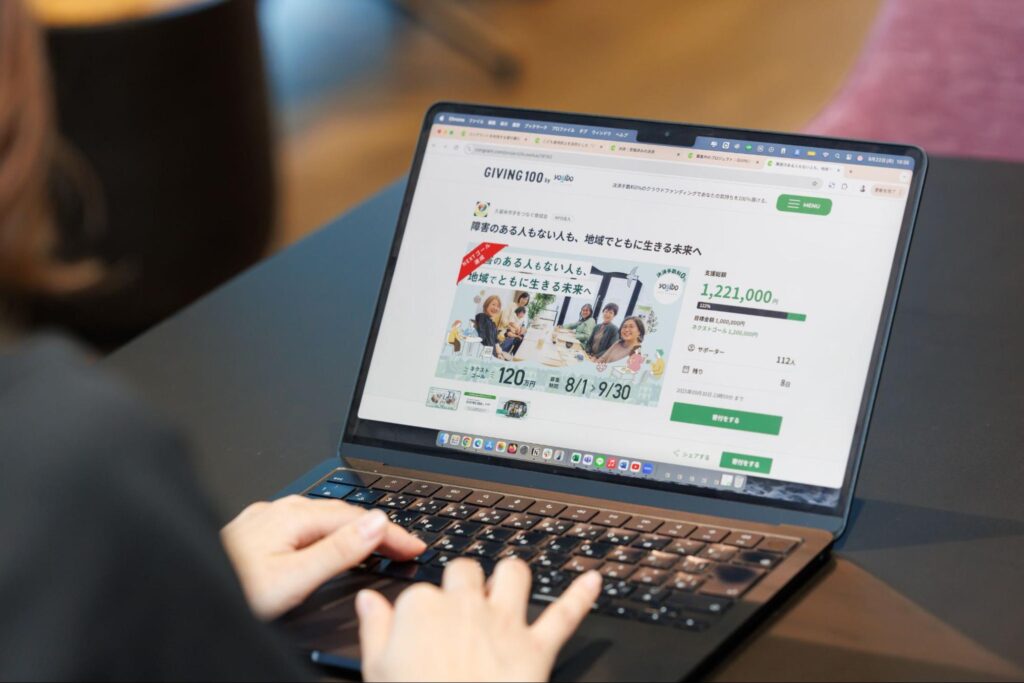

コングラントは、NPOやソーシャルセクターのファンドレイジング(資金調達)に最適な決済・支援者管理システムです。一回限りの寄付も継続寄付もクラウドファンディングも、年会費やイベント収益まで、すべての決済をワンストップで管理できるのが強みです。

他の決済システムとの大きな違いは、NPOの業務フローに合わせて設計していることです。例えば、寄付者管理機能では、寄付履歴だけでなく、どのキャンペーンで寄付してくれたか、どんなきっかけで団体を知ったかまで管理できます。これにより、NPOは支援者との関係を深め、長期的な支援につなげることができるんです。

また、領収書の自動発行機能も重要です。認定NPO法人への寄付は税控除の対象になりますが、そのための領収書発行作業がNPOにとって大きな負担になっていました。コングラントでは寄付と同時に領収書が自動発行され、NPOの事務負担を大幅に軽減しています。

- インタビュアー

- 「GOJO」を作ろうと思ったきっかけは?

- 佐藤

-

GOJOは寄付者向けのアプリで、2025年5月にリリースしました。開発のきっかけは、寄付者側の体験があまりにも悪いということでした。

現在、寄付者はいろんな団体に寄付する度に、毎回個人情報を入力して決済しなければならない。他の団体に行くとまた同じことをやり直さなければならず、すごく面倒です。領収書もバラバラで来るので、「俺って一体今年いくら寄付したんだ?」という状況になります。しかも、その寄付した団体がいくら控除できるかもわからない。

GOJOでは、一度登録すれば、どの団体にもワンクリックで寄付できます。寄付先と寄付金額を正確に管理し、証明書の自動反映や確定申告に必要なデータのダウンロード機能の実装を控えています。近い将来に、マイナポータルとの接続も進めて、確定申告も簡単にできるようにしたいと考えています。

- インタビュアー

- 寄付者にとって、GOJOを使うメリットを具体的に教えてください。

- 佐藤

-

私自身の今年の寄付状況をリアルにお見せしますが、継続寄付や単発寄付など、自分がどこに寄付しているか一目で分かります。すべての寄付に対して領収書がアプリ内で確認でき、確定申告時期には必要なデータをダウンロードして申告に活用することができます。団体から個別に送られてくる領収書は、念の為保管しておく程度でよいわけです。

現在は、どちらかというと多く寄付している人の課題を解決するということから始めています。年間5〜10万円以上寄付している人とか、10団体以上に寄付している人とか、そういう方々の管理負担を軽減することから始めて、段階的により多くの人に寄付の良い体験を提供していきたいと思っています。

これまでNPO業界の中で仕事していましたが、GOJOによって外側のアプローチ、つまり一般の人々に寄付をもっと身近にする取り組みを本格化させています。

政策改革から中間支援まで——構造変化への多角的アプローチ

コングラントの活動は、テクノロジーによる課題解決だけでなく、政策レベルでの構造改革、中間支援組織としての機能提供という、3つの柱で構成されている。この多角的なアプローチこそが、日本の寄付システム全体を変革する戦略の核心だ。

まず政策面では、認定NPO法人制度の改革に取り組んでいる。現在の制度では、全国に5万団体あるNPOのうち認定を受けているのはわずか約1,300団体(2.5%)に留まっている。認定を受けるまでのプロセスが複雑で、維持コストも高いため、税制優遇という寄付促進のインセンティブが機能していない状況だ。この数字の少なさが、日本の寄付市場拡大の大きな阻害要因になっている。なぜなら、寄付者にとって税控除を受けられる団体が限られすぎているからだ。

- インタビュアー

- 「日本人には寄付文化がない」という通説をどう見ていますか?

- 佐藤

-

日本人は寄付文化がないとよく言われますが、私は全く違うと思っています。寄付が流れる仕組みと構造ができていないんです。アメリカ人が素晴らしいから寄付が流れているのではなく、寄付が流れるシステムと構造ができている。

この10年間で証明されたのがふるさと納税です。税控除の仕組みを整えただけで、日本人が毎年数1,000万人、1.2兆円も使うようになりました。働いている人だったら結構な割合の人がやってますよね。これは制度設計の力なんです。

同じように、認定NPOへの寄付についても税控除率を大幅に上げたり、手続きを簡素化したりすれば、寄付額は確実に増えるはずです。人間の行動は、インセンティブ設計によって大きく変わります。

- インタビュアー

- 認定NPO制度の何が問題で、どう変えたいのですか?

- 佐藤

-

2001年に認定NPO制度ができましたが、当初は寄付をしても控除は何もありませんでした。ただ認定されているというだけ。2011年の東日本大震災直後に民主党政権下で改善され、現在の40%の税控除になりました。しかし、それから14年間、何も変わっていません。

私たちは2025年から2028年の間が、認定NPO制度をもう一度進化させるタイミングだと考えています。

現在、NPO約5万団体に対して認定NPOは約1,300団体しかありません。2%以下という数字では、税制優遇の効果が限定的になってしまいます。認定取得のための要件も複雑すぎます。例えば、PST(パブリック・サポート・テスト)要件では、寄付者の多様性を証明するために複雑なルールがあり、小さな団体には事務負担が重すぎるんです。

- インタビュアー

- 中間支援組織としてのコングラントの役割について教えてください。

- 佐藤

-

中間支援組織とは、現場で当事者支援を行う団体と、資金提供者や政府・企業などの間に立ち、両者をつなぐ機能を担う組織のことです。IT・スタートアップの観点では、フィンテック・ソーシャルフィンテックのプラットフォーム企業ですが、NPO業界における我々の立ち位置は、日本で最大の中間支援組織なんです。

私たちがサービスを提供してDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進し、様々な学びやプログラムを共有しています。11月に開催する認定NPOカンファレンス「ignite!」もその一つで、今年は500名以上の参加者が集まる見込みです。NPOの経営者、ファンドレイザー、企業のCSR(企業の社会的責任)担当者が一堂に会し、寄付やソーシャルセクターの未来について議論する場を提供しています。

地方のローカル団体向けには、来年から地域の協議会を作って、資金集めや地域課題解決の支援を行っていく予定です。東京や大阪の大きな団体はignite!に参加できますが、地方の小さな団体はなかなか来れません。そこで地域ごとに協議会を作って、その地域特有の課題や資金調達の方法について情報交換できる場を作っていきます。

- インタビュアー

- アメリカの中間支援組織との比較について教えてください。

- 佐藤

-

私たちがベンチマークしているのは、アメリカの「Blackbaud」という会社です。上場企業で、年間1,000億ドル以上(14兆8,000億円)がプラットフォームを通じて流通し、売上約12億ドル(約1,800億円)の、ソーシャルセクター専門のメガベンチャーがあります。

Blackbaudは単なるシステム会社ではありません。NPOの経営コンサルティング、多種多様なファンドレイジング機能、業界のベストプラクティス共有まで、中間支援組織として幅広い機能を提供しています。そして何より、政府や財団との政策対話にも積極的に参加して、業界全体の発展に貢献している。

こういう会社があるからアメリカの団体は強いんです。個々のNPOが単独で頑張るのではなく、中間支援組織がプラットフォームを提供して、業界全体を底上げしている。我々もなぜ日本に寄付文化が育たないのかという問いに対して、それは社会システムと構造がない、それらを下支えする中間支援組織が弱いからだと明確に答えることができます。

企業との戦略的パートナーシップ——参加型CSRの新モデル

寄付システムの変革には、企業との戦略的パートナーシップが不可欠だ。佐藤氏は、企業が持つリソース、ネットワーク、社会的影響力を活用することで、変革を加速させることができると考えている。

従来の企業CSR活動の多くは「お金を出して終わり」という一方通行型だったが、現在求められているのは従業員や顧客を巻き込んだ参加型の社会貢献だ。現在、ソニー銀行や阪急阪神ホールディングスなど複数の企業と戦略的な提携を進めており、この新しいCSRモデルの実現に向けて取り組んでいる。

- インタビュアー

- 企業との協業戦略について教えてください。

- 佐藤

-

企業側も、ESG(環境・社会・企業統治)やCSRといった観点から、従業員さんにもっと社会貢献活動に参加してほしい、社会のことにもっと触れてほしいと思っています。でも、日本の寄付制度とシステムが発展途上だから、従業員・生活者の寄付が増えない。それを一緒に変えていきませんか?と提案しています。

従来の企業のCSR活動って、お金を出して終わりという一方通行なものが多かった。でも今の時代、従業員や顧客を巻き込んだ参加型の社会貢献が求められています。GOJO従業員寄付や企業支援型クラウドファンディングは、まさにその需要に応える仕組みなんです。

企業がクラウドファンディングにかかる手数料を助成することで、1万円寄付したら1万円がNPOに届く状態になります。寄付者にとっては手数料が引かれないメリットがあり、NPOにとっては調達コストが下がるメリットがあります。企業にとっては、自社の価値観に合う社会課題解決に貢献でき、従業員の社会参加意識を高められるメリットがあります。

グローバル展開への挑戦——世界規模の寄付デリバリーシステム

佐藤氏の視線は既に世界に向いている。「あらゆる困難に寄付が届く世界」の実現に向けて、グローバルな展開を見据えている。このビジョンは、お金という物理的な制約を受けないリソースの特性を活かし、国境を越えた効率的な支援システムの構築を目指している。

日本とアジア諸国の医療格差を例に挙げながら、佐藤氏は技術革新によって国際的な寄付の障壁を取り除き、真に困難な状況にある人々により迅速に支援を届けるシステムの実現を目指している。このグローバル展開は、単なる事業拡大を超えた哲学的な挑戦でもある。

日本で培った寄付システムの変革ノウハウを世界に応用することで、各国固有の社会課題解決力を底上げし、地球規模での社会的インパクト創出を目指している。それは、寄付という行為を通じて人類共通の課題に立ち向かう、新しい国際協力の形と言えるだろう。

- インタビュアー

- 「あらゆる困難に寄付が届く世界」とは、具体的にどんな世界ですか?

- 佐藤

-

グローバルにやっていきたいと思っています。まずは日本国内で毛細血管ぐらいまで、日本全国の団体や困難に我々のサービスが使われるようにしたいのですが、将来的には海外の支援にも取り組みたいです。

例えば、小児がんで日本の子どもは8割が助かりますが、アジアだと8割以上が亡くなってしまうという現実があります。医療技術の差ではなく、治療費を払えないという経済的な理由で亡くなってしまう子どもたちがいる。そういった格差をなくすためにも、お金がちゃんと届くようにしたいんです。

技術的には、ブロックチェーンや国際送金の仕組みを活用すれば、国境を越えた寄付もかなり効率化できるはずです。現在でも、日本から海外のNPOに寄付することは可能ですが、手数料が高く、手続きも複雑です。これを簡単にできれば、国際的な社会課題解決への参加ハードルが大幅に下がります。

将来的には、決済も国ごとにいろいろ異なりますが、もっとシームレスにつながる決済ができるはずです。そうしていくと、お金のデリバリーがすごく効率よくなる。困っているところを助けたいという人のお金が、ちゃんと届くようなデリバリーシステムを世界規模で作っていきたいです。

- インタビュアー

- 佐藤さんにとって、この事業を続ける一番の原動力は何ですか?

- 佐藤

-

最も大きな動機は、純粋に面白いからです。毎日トランザクションがあって、毎日寄付が流れていくのを見ているのが本当に楽しいんです。先月は過去最高の流通額で、1ヶ月で8億円を超えました。それだけいろんな団体さんにお金が届いたということで、これを世界規模でやれたらめちゃくちゃ面白いと思っています。

面白さに惹かれて始めた活動が、それを喜んでくれる人々の存在を通じて、社会的な意義を持つ活動であることを実感するようになりました。個人的な興味と社会的価値が結びついていく過程を経験したということです。

NPOの方から「コングラントがあったから、初めてオンライン寄付を始められた」と言われたり、寄付者の方から「GOJOのおかげで寄付が習慣になった」と言われたりすると、本当にやってよかったと思います。それが結果的に、困っている人たちに支援が届くことにつながっている。お金の流れを変えることで、社会の仕組み自体を変えられるという実感があります。

- インタビュアー

- ありがとうございました。

佐藤氏との対話を通じて見えてきたのは、日本の寄付システムが抱える課題の複雑さと、それを解決するために必要なアプローチの多面性だった。技術、政策、文化、国際連携——あらゆる要素が絡み合う中で、一つのスタートアップが挑む変革の規模は、想像を超えるものがある。

しかし、佐藤氏の言葉からは、この挑戦への確信と楽観が感じられた。「毎日寄付が流れていくのを見ているのが本当に楽しい」という率直な表現は、社会課題解決への使命感だけでなく、事業そのものへの純粋な情熱を物語っている。

コングラントが描く未来は、寄付が特別な行為ではなく、日常の一部として自然に組み込まれた社会だ。スマートフォンでの支払いが当たり前になったように、社会課題への支援も、意識することなく行える世界。それは、テクノロジーの力で実現可能な、新しい社会参加の形かもしれない。

日本の寄付文化の未来は、一人の起業家の挑戦から始まり、やがて社会全体を変える大きな流れとなっていくのだろう。その変化の先に見える世界で、本当に「あらゆる困難に寄付が届く」日が来ることを期待したい。

※1 寄付白書プラス2024

こちらの記事はに公開しており、

記載されている情報が現在と異なる場合がございます。