地方発、医療AIの挑戦——一人の循環器内科医が「超聴診器」で心不全パンデミックに挑む

Startup Vision Interview #13

地方発、医療AIの挑戦——一人の循環器内科医が「超聴診器」で心不全パンデミックに挑む

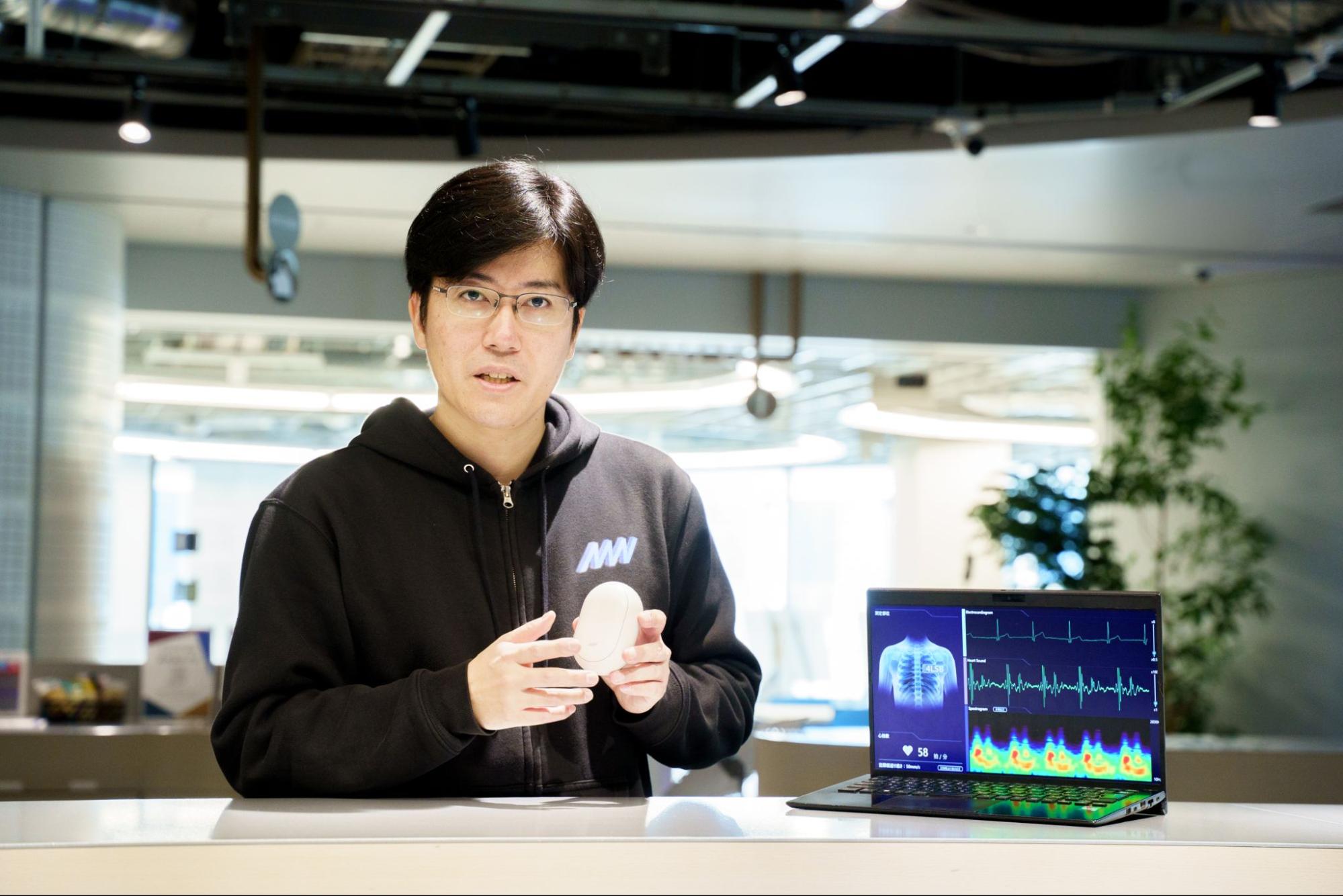

STORIUMが応援するスタートアップの魅力に光を当てるストーリー。今回は、AMIの小川氏のインタビューをお届けします。 2026年を迎えた今、日本の医療は静かな、しかし確実な危機に直面している。高齢化率が30%を超える地域が増え続ける中、「心不全パンデミック」という言葉が医療界では現実味を帯び始めている。パンデミックといっても感染症ではない。超高齢社会において心不全患者が急増し、循環器専門医だけでは対応しきれない状況を表したものだ。 この課題に対し、熊本・鹿児島を拠点に挑むスタートアップがある。AMIが開発する「超聴診器」は、単なる電子聴診器ではない。医療機器として、2022年にPMDA(医薬品医療機器総合機構)の審査を経て、厚生労働省から承認された。20Hz以上の音域を正確にフラットに取得できる性能を持ち、医師の経験や環境に左右されがちだった聴診を、定量的に評価できるツールに変える。 代表取締役CEOの小川晋平氏は、現役の循環器内科医でもある。週1回、鹿児島県姶良市にある加治木温泉病院で診療を続けながら、研究開発のみならず、経営者として資金調達や事業開発を牽引する。医療現場を知る者だからこそ見えた課題、そして一人でハンダゴテを握って工作を始めた創業期の記憶。東京ではなく地方を拠点に選んだ理由、そして世界を見据えた戦略。 本記事では、小川氏のストーリーを通じて、日本発の医療AIスタートアップが社会実装に向けて直面する現実と、その先に見据える未来を描き出す。

インタビュイー

熊本大学医学部卒業後、循環器内科医として勤務。日本医師会認定産業医。京都⼤学起業家育成プログラム「HiDEP」上級アドバイザー。東京医科歯科大学 特任准教授。平成29年度総務省独創的な⼈向け特別枠「異能 (Inno)vation」。2015年11月にAMI株式会社を設立。

STORIUMが応援するスタートアップの魅力に光を当てるストーリー。今回は、AMIの小川氏のインタビューをお届けします。

2026年を迎えた今、日本の医療は静かな、しかし確実な危機に直面している。高齢化率が30%を超える地域が増え続ける中、「心不全パンデミック」という言葉が医療界では現実味を帯び始めている。パンデミックといっても感染症ではない。超高齢社会において心不全患者が急増し、循環器専門医だけでは対応しきれない状況を表したものだ。

この課題に対し、熊本・鹿児島を拠点に挑むスタートアップがある。AMIが開発する「超聴診器」は、単なる電子聴診器ではない。医療機器として、2022年にPMDA(医薬品医療機器総合機構)の審査を経て、厚生労働省から承認された。20Hz以上の音域を正確にフラットに取得できる性能を持ち、医師の経験や環境に左右されがちだった聴診を、定量的に評価できるツールに変える。

代表取締役CEOの小川晋平氏は、現役の循環器内科医でもある。週1回、鹿児島県姶良市にある加治木温泉病院で診療を続けながら、研究開発のみならず、経営者として資金調達や事業開発を牽引する。医療現場を知る者だからこそ見えた課題、そして一人でハンダゴテを握って工作を始めた創業期の記憶。東京ではなく地方を拠点に選んだ理由、そして世界を見据えた戦略。

本記事では、小川氏のストーリーを通じて、日本発の医療AIスタートアップが社会実装に向けて直面する現実と、その先に見据える未来を描き出す。

原体験と創業——一人で始めた工作

起業のきっかけは3つの現場体験だった。熊本地震、ドクターヘリ、そして循環器医療の最前線。いずれも「限られた資源で質の高い医療をどう提供するか」という命題に直面する場だ。この経験から、小川氏は「聴診の進化版」という構想に行き着く。

2015年11月に会社を設立したが、その時点では製品も技術も特許も何もなかった。通常のスピンオフ型起業とは真逆の、ホームセンターでハンダゴテを買って当直室で工作を始めるという無謀な船出。

転機は熊本大学の山川俊貴准教授(当時。現在は、奈良先端科学技術大学院大学客員教授)との出会い。そこから技術開発が加速し、全国のピッチコンテストで勝率8割という実績を重ね、2022年に薬事承認を取得するまでの道のりが始まる。

- インタビュアー

- 起業のきっかけとして、熊本地震や医療現場での経験を挙げられていますが、具体的にどのような課題を感じたのでしょうか。

- 小川

-

きっかけは3つあります。1つ目は熊本地震でのボランティア活動です。ドクターカーで避難所を夜通し回る中で、災害地医療では限られたリソースしか使えません。その時に持って行ったのが聴診器と心電図でした。CTもMRIもない状況で使える医療機器の必要性を、改めて強く感じたんです。

2つ目はドクターヘリでの経験です。私は12〜13年前、ドクターヘリに最も多く乗っていた医師の一人でした。離島の診療所の医師や、現場に居合わせた医師が聴診をしても、その音の情報は飛行中のドクターヘリの医師にも、搬送先の病院にも伝わらない。もし遠隔で聴診ができれば、飛行中に詳細な心音情報を共有でき、ドクターヘリは到着前に治療方針を立て、病院は受け入れ準備ができる。そう思ったんです。

3つ目は循環器内科医としての実感です。この10年で心臓の治療技術は劇的に進化しました。胸を開けずにカテーテルで手術ができるようになったのが約12年前です。治療がこれだけ進むということは、それだけ早期発見が重要になるということです。循環器専門医だけでなく、他の診療科の医師も心疾患を早期に見つけて治療につなげる必要がある。そのために聴診というアプローチに着目しました。

- インタビュアー

- 医療のAI応用では、画像診断の分野が先行していますが、音による診断の分野には課題があったのでしょうか。

- 小川

-

はい、課題は確実にあります。診療科や経験年数によって聴診の精度には差があります。さらに、医師のコンディションや環境にも左右されます。騒がしい環境で聴診したり、当直明けの疲労した状態で聴診する場合と、しっかり休んだ状態では当然違いが出ます。

同じ医師であっても、その時々で聴診の質が変わってしまう。これを定量的に評価できる可能性があるのが、私たちが開発している信号処理とAIを使ったアプローチです。ハードウェアから信号処理をしっかり行い、AIで分析することで、質を保てるようになると考えています。

- インタビュアー

- 2015年に会社を設立されましたが、その時点では製品も技術もなかったとのことですね。

- 小川

-

はい、順番が完全に逆でした。よくあるパターンは、大学の研究室である程度の成果があって、特許も取得していて、それを商品化するためにスピンオフで起業する形です。しかし私の場合、何もない状態で会社を作り、その後にホームセンターにハンダゴテを買いに行って、当直室で工作を始めたんです。

会社を作った理由は、2015年8月に厚生労働省が遠隔診療を認める通知を出したからです。私はその時、大学院で医療経済を学びながら、2025年には遠隔診療が当たり前にならざるを得ないと考えていました。思ったより早く規制緩和が来たので、準備しなければと。

最初の2年間くらいは、本当に一人で工作をしていました。何も持たざる者にできることは、まず一歩目を踏み出すことだけでした。おもちゃみたいなものでもいいから、「こういうものが超聴診器になって世界を変えていくんだ」というビジョンを形にしなければ、スタート地点にも立てないと思ったんです。

- インタビュアー

- 技術的な壁にぶつかった時、どう突破されたのでしょうか。

- 小川

-

心電図と心音を合成する回路がどうしても作れなかったんです。中学校の技術の授業以来、回路なんて触っていませんでしたから。それでネットで調べて論文を読んで、心電図と心音を研究している研究室を見つけました。熊本大学の山川俊貴准教授(当時)の研究室です。

おもちゃみたいな試作品を持って直接訪問して、「ここまで自分でやってみたんですが、合成のところができないんです」と相談しました。後で聞いた話ですが、山川先生は「医者でこういうことをやりたいという人はたくさんいるけど、会社を作って工作している人は初めて見た。この人は本気だ」と思って手伝ってくださったそうです。

できるところまで全力でやって、自分の限界を見せる。そこまでやれば、誰かが手を差し伸べてくれる可能性が生まれます。

- インタビュアー

- その後、ピッチコンテストで勝率8割という実績を残されていますが、なぜピッチに出続けたのですか。

- 小川

-

一人で工作しているだけの弱小スタートアップにとって、ヒト・モノ・カネ・情報、すべてが足りませんでした。それを集める手段の一つが、ピッチに出て優勝することだったんです。

ステージ上で6分間に凝縮して自分のビジョンを伝え、優勝すればメディアに取り上げていただける。そうすると「超聴診器で面白いことをやっている奴がいる」と少しずつ知ってもらえて、仲間や出資、情報が集まってくるようになります。

戦略的というより、それしか持たざる者にはできなかった。だからピッチに出まくって、結果的に勝率8割くらいになりました。医療機器としての完成度が高まるに連れて、薬事的に表現の正確性を求められるようになり、尖ったピッチはできなくなりましたが、初期にはピッチが生命線でした。KDDI ∞ Laboで優勝したのもその頃です。

超聴診器というソリューション——ハードからエコシステムへ

「超聴診器」とは何か。マウスサイズのデバイスだけを指すのではなく、ハードウェア、クラウド、AI、データベース、ナレッジを統合したソリューション全体を指す。この定義自体が、AMIの戦略を物語っている。

小川氏が描く未来は、X線が医療のスタンダードになったように、心音図検査が循環器診療の基本検査として全国の医療機関に普及する世界だ。自社でデバイスからデータ、AIまでを垂直統合することで、他社には真似できない競争優位性を築く。

汎用モデル企業が持たない種類の医療データベース。それを武器に、複数のAI医療機器として審査を経て、厚生労働省の承認を得た。

- インタビュアー

- 「超聴診器」という名称は、デバイスだけを指すのではないと伺いました。具体的にはどういう意味でしょうか。

- 小川

-

マウスサイズのデバイスを見ると、多くの方は「これが超聴診器なんだ」と思われるんですが、私たちの概念では、このデバイスはあくまで超聴診器の一部なんです。超聴診器とは、ハードウェア、ソフトウェア、クラウドサービス、AIエンジン、そして心音データベースなど、ナレッジも含めた全体を指しています。

デバイス単体の薬事承認上の名称は「心音図検査装置AMI-SSS01シリーズ(※)」ですが、当社では「Cardio-EGG(カルディオ・エッグ)」という愛称で呼んでいます。つまり、超聴診器とはソリューション全体の名称であり、デバイスはその構成要素の一つという位置づけです。

- インタビュアー

- 技術的な特徴として、20Hzから上の音域を正確に取得できるとのことですが、これは従来の聴診器と何が違うのでしょうか。

- 小川

-

PMDAの審査を経て厚生労働省から承認されたのは「20Hzから上、つまり人の耳に聞こえる音域を正確にフラットに取得できる医療機器」という性能です。人の耳に聞こえる音域を正確に取れることを国が認めた装置、というのが医療機器としての公式な説明になります。

これにより、医師の経験や環境に左右されがちだった聴診を、定量的に評価できるようになりました。従来の聴診器では、医師の耳と経験に頼っていた部分を、データとして記録し、分析できるようになったことが大きな違いです。

- インタビュアー

- AI活用についても、自社開発にこだわられていますね。その理由を教えてください。

- 小川

-

私たちは信号処理からAIアルゴリズム、複数のAIをアンサンブルする技術まで、すべて社内で開発しています。

理由は明確で、私たちにしか取れないデータがあるからです。ハードウェアから作り込んで、世界で私たちのデバイスでしか取得できないと考えている高精度な心音データを、多大な労力をかけて患者さんの同意を得ながら収集してきました。このデータベースは、私たちの資産です。

この独自データで独自のAIを作ることが、他社との差別化になります。もちろん、世界展開を考えた時に、より多くの人を救うためにオープン化すべきかという判断は将来必要になるかもしれません。ただ現時点では、自社製にこだわることが、一人でも多くの方を救うための最善策だと考えています。

- インタビュアー

- 将来的に、御社が開発したAIを他の医療スタートアップに提供する可能性はありますか。

- 小川

-

可能性としてはあります。私たちがプラットフォームのようになり、他社がその上で開発するという世界観は一つの選択肢として考えています。ただし判断基準は常に「どちらの方が世の中に本当に役に立つのか」です。ビジネスとのバランスを取りながら、社会への貢献を最優先に考えていきたいと思っています。

地方から世界へ——北極星になる戦略

Photo credit: AMI

東京ではなく熊本・鹿児島を拠点に選んだ理由には、明確な戦略がある。地方こそが超高齢社会の「最前線」であり、ここで社会実装の実績を作れば世界に通用する。九州の地方銀行5行を含む株主構成も、この戦略を支えている。

一方で、NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構。経済産業省所管の国立研究開発法人で、エネルギー・環境技術や産業技術の研究開発を支援する機関)の研究費を得て5万件の心音データを収集するプロジェクトが進行中だ。多くの医療機関の協力を得ながら、大企業なら20〜30人で回す規模のプロジェクトを、数人で進める。限られたリソースで世界最高水準を目指すという矛盾の中で、小川氏は「北極星になる」と繰り返す。医療機器×AI領域に1兆円企業の前例がないなら、自分たちが前例になるしかない。

- インタビュアー

- 熊本や鹿児島を拠点にされていますが、資金調達や人材採用を考えると東京の方が有利ではないでしょうか。

- 小川

-

確かに東京の方が資金も人材も集まりやすいでしょう。しかし、私は合理的に考えた結果、地方を選びました。

遠隔医療や離島・僻地医療という分野で、本当の意味でのニーズがあるのは地方です。日本は世界に先駆けて超高齢社会になっていますが、日本の中でも東京より地方の方が最前線で未来を走っています。私たちは、そこから世界に打って出るという強い気持ちで、熊本・鹿児島を拠点にしています。

この時代、オンラインでどこでも話せますし、シリコンバレーからしたら東京も鹿児島も変わりません。私もシリコンバレーによく行っていましたが、距離という意味では大差ないんです。

もちろん、リモート拠点が複数あるスタートアップで、まだビジネスモデルも確立していない段階での経営は非常に難しい選択をしていることは自覚しています。ただ、ありがたいことに九州の地方銀行5行とDBJ(日本政策投資銀行)南九州支店を含めて6つの銀行系株主に加え、九州の企業や独立系VCにも応援していただいています。この地域の後押しを強く感じています。

- インタビュアー

- 地方で社会実装を進める上で、何が最も足りないと感じますか。

- 小川

-

難しい質問ですね。一つ言えるのは「北極星」が足りないということです。創薬の分野では、500億円、1000億円、1兆円規模のスタートアップがたくさんあって、「あの会社とあの会社の間くらい」という目安があります。

しかし医療機器×AI医療機器で1兆円規模の会社は、日本にはほとんどありません。北極星がないので、投資する側も「10億円、20億円でM&Aかな」と考えてしまい、それが天井になってしまう。そこに5億円、10億円を投資できなくなるんです。

だから私たちがやるべきことは、それを嘆くのではなく、自分たちが北極星になることです。これは、スタートアップ仲間と食事をする時によく話すことです。「お金が集まらない」「医療領域はきつい」と言うのではなく、「私たちが北極星になって、お金が集まる領域にしなきゃいけないんじゃないか」と。

地方も同じです。地方にモデルケースがないから資金が集まらない。それなら自分たちがモデルケースになるのが一番早い。そう考えています。

- インタビュアー

- 現在進めている5万件のデータ収集プロジェクトについて教えてください。

- 小川

-

NEDOの研究費をいただいて、5万件の心音データに様々な情報を紐付けるプロジェクトが始まっています。協力医療機関も、増えています。私たちのナレッジは、多くの協力医療機関からの支えを得て構築されています。

これは本来、大企業がやるなら20〜30人のチームで短期間に集めるような規模のプロジェクトです。しかし私たちは、限られた予算で数人のチームでやり切ろうとしています。本当に厳しい状況で、15人追加できますかと言われても、大企業の20人チームのようにはできません。

一方で、採用も全方位で進めています。独自データベースで自社のAIアルゴリズムを作ることが、私たちの強みです。AIエンジニアの方で、独自データから日本発のAIを作っていきたいという方には、ぜひ仲間に加わってほしいです。

- インタビュアー

- 超聴診器が普及した未来の医療現場は、どうなっているとお考えですか。

- 小川

-

呼吸器の分野では、聴診とCT検査の間にX線検査の段階があります。X線は簡易で、すぐに撮影でき、年に1回の健診でも使われています。大きな問題がないかを確認するツールです。

ところが循環器の分野では、聴診の次がいきなり心エコーです。心エコーはCT検査に相当する詳しい検査ですが、専門医や検査技師が必要で、時間もコストもかかります。つまり、聴診と心エコーの間に、X線のような「簡易で日常的に使える検査ツール」が存在しないのです。

この空白を埋めるのが超聴診器だと考えています。今は「心エコーで詳しく分かるのに、なぜ超聴診器が必要なの?」と言われることもあります。超聴診器は、呼吸器でいえばX線です。X線がある世界を知っている私たちからすると、循環器にも同じような段階的な検査の選択肢があるべきだと考えています。

私たちの目標は、5年後の心不全パンデミックが来るまでに、すべてのクリニックと病院に超聴診器があり、「超聴診器で異常が出たら精密検査をする」というのが当たり前の世界にすることです。X線がない医療機関がほとんどないように、超聴診器が標準装備される世界を作りたいと思っています。

医師であり続ける覚悟——社会実装への責任

Photo credit: AMI

多くのディープテック系スタートアップでは、創業者が技術のスペシャリストであり、資金調達後にビジネスのプロがCEOに就任するケースが見られる。しかし小川氏は、現役の循環器内科医として週1回の診療を続けながら、CEOとして経営も担っている。

理由は「臨床現場にこそ答えがあるから」だ。テクノロジーやビジネスだけに傾くのではなく、臨床現場に立ち続けることで、自分が何のためにこの会社を経営しているのかを忘れない。医師と経営者の両立は容易ではないが、小川氏はこの2つの役割を12年間続けることで、真の社会実装への道筋を見出している。

- インタビュアー

- 医師として週1回診療を続けながら経営もされていますが、なぜ両立にこだわるのでしょうか。

- 小川

-

臨床現場を週1回でも持ち続けることは、私にとって絶対に譲れないポイントです。理由は、自分がテクノロジーやビジネスだけに走ってしまわないようにするためです。臨床現場にこそ本当の答えがあるし、臨床現場に貢献することがこの会社の、そして自分自身の使命だと思っています。

この軸を常に持ち続けたくて、どんなことがあっても臨床の場を離れません。将来的には月に2回、半日しか診療できなくなるかもしれませんが、それでもこの時間だけは持ち続けようと決めています。

加治木温泉病院は、もう12年ぐらい勤めていますが、私のこの働き方を理解し、応援してくださっています。こうした環境で働けることに感謝しています。

- インタビュアー

- 今後の事業展開を考えた時、どのような人材を求めていらっしゃいますか。

- 小川

-

難しい質問ですね。技術側もビジネス側も両方必要です。一方で、たくさん出資を受けているとはいえ、本当に厳しい状況で、結果を出さなければ追加の出資も受けられない。限られたリソースでやらなければいけないという現実があります。潤沢に資金があってどんどん人を雇える状態では当然ありません。

ただ、私たちはAIを社内で開発していて、独自のデータベースで独自のアルゴリズムを実装し、それを国に複数のAI医療機器として認めてもらっています。この点はかなり強みと言えます。

今回の記事を見てくださった方で、独自のデータベースで自分たちにしかできないAIを日本から作っていこうというAIエンジニアの方は、積極的に採用したいと考えています。ビジネス開発担当者やマーケターも絶対的に必要です。一人で何役もできる方がいたら理想ですね。

未来の心音を守る——パーパス・ミッション・ビジョン

2026年初頭、AMIは新たなパーパス・ミッション・ビジョンを策定し公開した。パーパスは「未来の心音を守る」。心音が鳴り続ける限り、命がある。20年後、30年後の心音を守ることが存在意義だ。

ビジョンは「超聴診器により心疾患を見逃さず、一人でも多く救える命を治療へつなげる」。そして医療の「手前」、つまり予防や早期発見の領域への展開も視野に入れる。

企業の健康診断にデフォルトで組み込まれる未来。社会実装への道のりは半ばだが、「この火を消さない」という覚悟が、すべてを前に進ませている。

- インタビュアー

- 新しく策定されたミッション・ビジョン・バリューについて教えてください。

- 小川

-

今回しっかりと言語化し、公開しました。パーパスは「未来の心音を守る」です。心音は私たちの起点ですが、心音が奏でている限り、心臓は動いていて、命があるということです。心疾患に限らず、20年後、30年後の心音を守るために私たちは存在しているという意味です。

ミッションは「いつでも、どこでも、だれでも、最適な医療が受けられる社会を実現する」。私が初期から言っている「クラウド総合病院」という概念を表現しています。離島や僻地でも、クラウド上で総合病院があるかのような医療を受けられる世界を作るということです。

そしてビジョンは「超聴診器により心疾患を見逃さず、一人でも多く救える命を治療へつなげる」。これが今後3〜5年で達成しようと思っていることです。超聴診器をしっかり広げていくことに集中します。

- インタビュアー

- 医療の「手前」、つまり予防や早期発見の領域での展開も考えられていますか。

- 小川

-

まさにそこは重要なポイントです。病院に来てからでは遅い、という場合もあります。認知症の診断サービスをイオンなどで行っている例がありますが、そういったタッチポイントが必要になるかもしれません。

ヒヤリハット的に(深刻な状態になる前に)異常を早期発見して回避する仕組みですね。ただ、そこでのマネタイズは難しい。理想はソーシャルインパクトボンドのような制度ですが、手続きも資本コストもかかります。

一方で、全国のクリニックや病院に一つずつ導入していく従来のアプローチもあります。ただ、もし健診のデフォルトに超聴診器が入っていたら、世の中にもっと役立つかもしれません。これはロビー活動や政治的な話にもなりますが、そういう切り口も検討する価値があると思っています。企業の健康診断にデフォルトで入るような世界ですね。

- インタビュアー

- 最後に、今後の展開で最も重視されることは何でしょうか。

- 小川

-

一つのエピソードをお話しします。先日、患者さんから「症状はないと思っていたけど、超聴診器で見つけてもらって受診・精密検査につながった。治療したら、すごく良くなった。山に登れるようになった」という声をいただきました。私たちは治療をするわけではないので、「これで良くなりました」という声は聞きにくいんです。でも、早期発見から治療につながって、患者さんの人生が変わった。

会社のメンバーもこの声を聞いて、「このためにやっているんだよね」と達成感を感じました。世の中に明確に役立つものを作っていると思っています。

ただ、正直に言えば、経営は本当に苦しいです。この1年も苦しかったですし、これから先も苦しい。常に自転車操業です。しかし、この火を消さないようにしなければならない。しっかりキャッシュを持ちながら進まなければ、人の命に関わる事業は続けられません。

私たちは絶対に潰れないように、そして社会実装を必ず成し遂げるという強い覚悟で進んでいきます。

グローバルなヘルステック競争において、日本企業は規制対応力と現場実装力で優位に立てる可能性がある。厳格なPMDAの審査をクリアし、保険点数を取得し、医療機関に実装する。この一連のプロセスを完遂できる力は、欧米のスタートアップが簡単には真似できない競争優位性だ。

また、AMIのモデルが示唆するのは、創業者が「現場を知る専門家」であることの強さである。技術と市場のギャップを埋めるには、MBA的な市場分析だけでは不十分だ。週1回でも現場に立ち続けることで得られる肌感覚が、真に必要とされるプロダクトを生む。

投資家にとっても、このモデルは示唆に富む。前例がない領域では、既存の評価基準が機能しないため、新しい評価軸を共に作り上げる覚悟が求められる。地方発のスタートアップが世界基準のプロダクトを作れるかどうか。その挑戦の成否は、日本のディープテックエコシステム全体の可能性を占うものとなるだろう。

(※)名称:心音図検査装置AMI-SSS01シリーズ医療機器承認番号:30400BZX00218000一般的名称:汎用心音計クラス分類:管理医療機器(クラスⅡ)特定保守管理医療機器

こちらの記事はに公開しており、

記載されている情報が現在と異なる場合がございます。