社会からこぼれ落ちた課題に、人生を賭ける――メディフォン・澤田真弓CEOが描く医療と多様性の未来

Startup Vision Interview #12

社会からこぼれ落ちた課題に、人生を賭ける――メディフォン・澤田真弓CEOが描く医療と多様性の未来

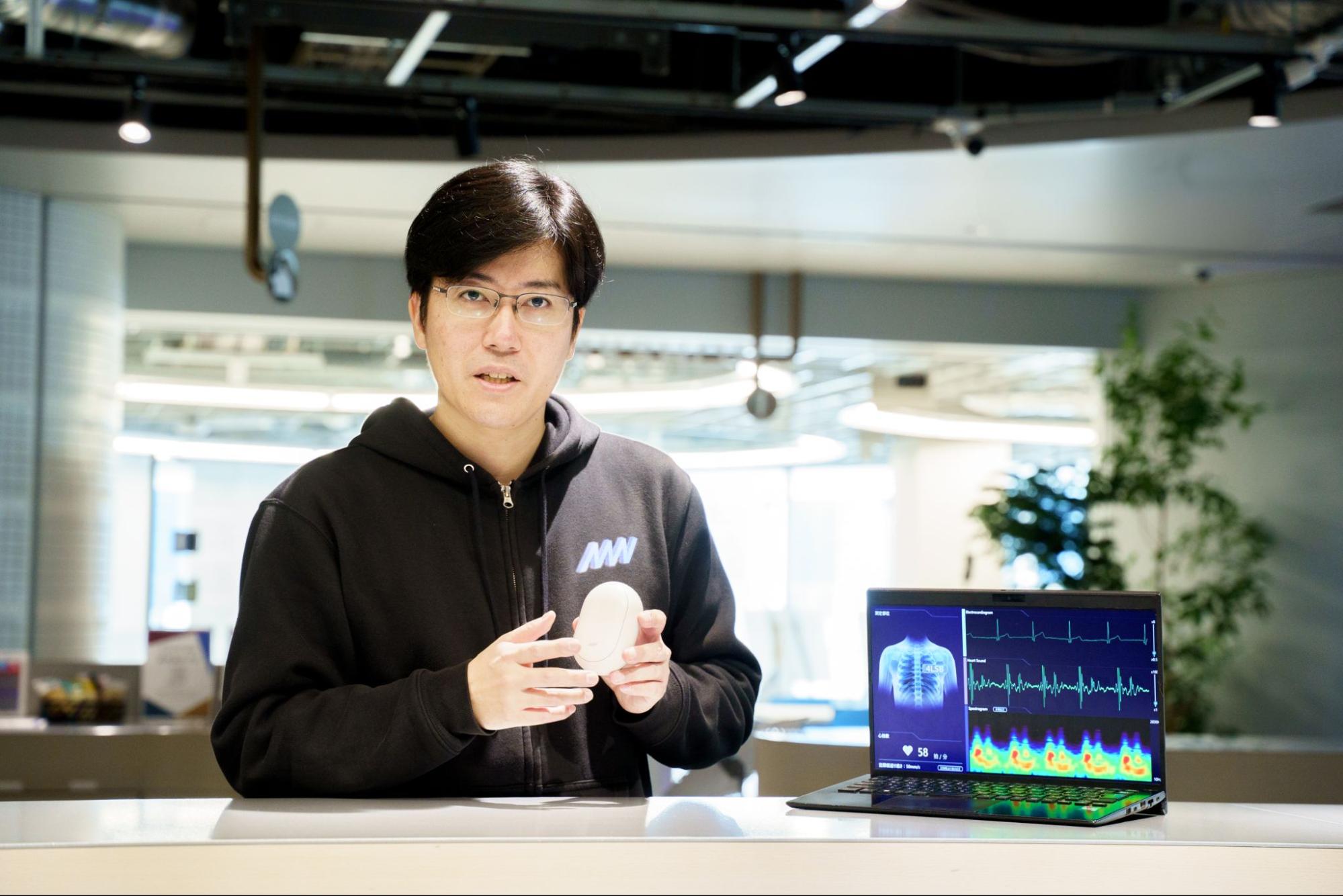

日本に住む外国人は年々増加している。2024年時点で在留外国人数は340万人を超え、訪日外国人観光客は年間3000万人を突破した。しかし、医療現場における言語の壁は依然として大きな課題だ。診察室で何が起きているのか理解できない患者、伝えたいことが伝わらない医療従事者――そんな現場の困難を解決しようと立ち上がったのが、メディフォンだ。 同社は2014年に一般社団法人JIGHとして事業を開始し、2018年に株式会社化。現在では医療機関向け外国人患者受入れ支援サービス「mediPhone(メディフォン)」と、企業向けクラウド健康管理システム「mediment(メディメント)」を展開している。mediPhoneは32言語に対応し、24時間体制で遠隔医療通訳サービスを提供。すでに約88,000の医療機関・団体に導入され、10万件以上の対応実績を誇る。企業向けのmedimentも400社以上が導入し、約30万人の従業員が利用している。 「すべての多様な人々が自分の意思で できるだけ長くいきいきと活躍する社会」――そんなビジョンを掲げる同社を率いるのが、代表取締役CEOの澤田真弓氏だ。東京外国語大学卒業後、北京でネイルサロンを起業。その後イギリスの大学院で経営学を学び、帰国後はベンチャー企業を経てGoogleに勤務。順風満帆なキャリアを歩んでいた澤田氏が、なぜ医療通訳という「こぼれ落ちた課題」に人生を賭けることにしたのか。その原点から、社会を変えるための戦略、そして目指す未来像まで、じっくりと話を聞いた。

インタビュイー

2005年東京外国語大学 外国語学部欧米第一課程英語専攻卒。北京大学漢語進修プログラム修了後、2008年インペリアルカレッジロンドン大学院にて経営学修士号取得。帰国後、グーグル株式会社を経て、メディフォン株式会社を創業。

日本に住む外国人は年々増加している。2024年時点で在留外国人数は340万人を超え、訪日外国人観光客は年間3000万人を突破した。しかし、医療現場における言語の壁は依然として大きな課題だ。診察室で何が起きているのか理解できない患者、伝えたいことが伝わらない医療従事者――そんな現場の困難を解決しようと立ち上がったのが、メディフォンだ。

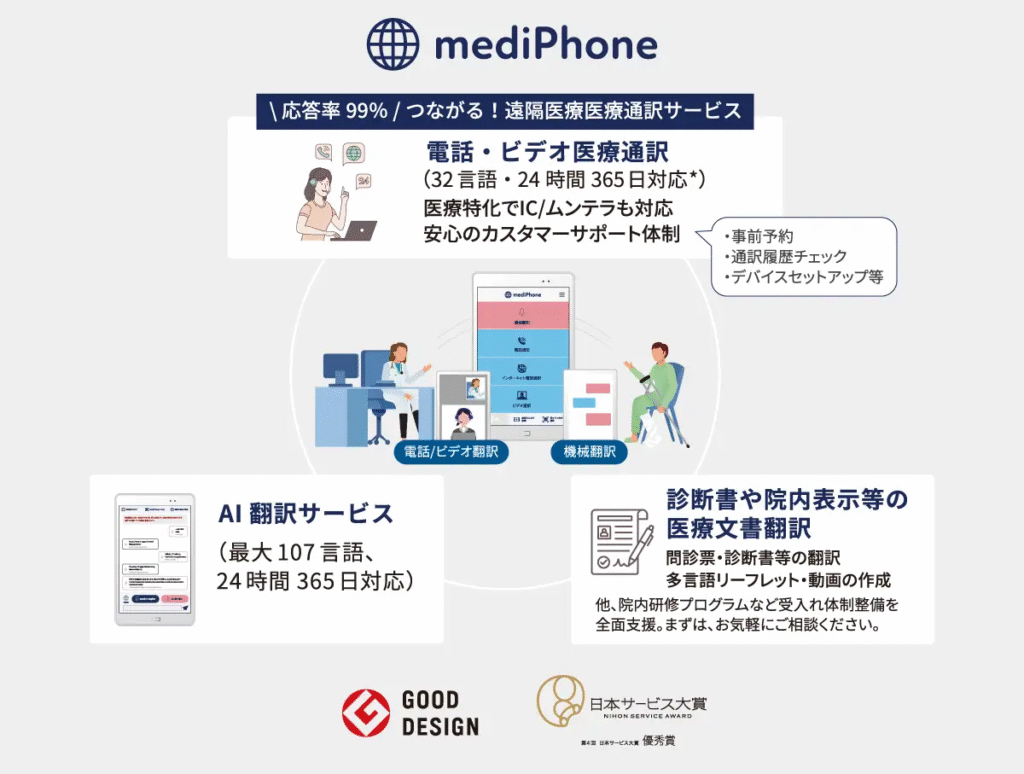

同社は2014年に一般社団法人JIGHとして事業を開始し、2018年に株式会社化。現在では医療機関向け外国人患者受入れ支援サービス「mediPhone(メディフォン)」と、企業向けクラウド健康管理システム「mediment(メディメント)」を展開している。mediPhoneは32言語に対応し、24時間体制で遠隔医療通訳サービスを提供。すでに約88,000の医療機関・団体に導入され、10万件以上の対応実績を誇る。企業向けのmedimentも400社以上が導入し、約30万人の従業員が利用している。

「すべての多様な人々が自分の意思で できるだけ長くいきいきと活躍する社会」――そんなビジョンを掲げる同社を率いるのが、代表取締役CEOの澤田真弓氏だ。東京外国語大学卒業後、北京でネイルサロンを起業。その後イギリスの大学院で経営学を学び、帰国後はベンチャー企業を経てGoogleに勤務。順風満帆なキャリアを歩んでいた澤田氏が、なぜ医療通訳という「こぼれ落ちた課題」に人生を賭けることにしたのか。その原点から、社会を変えるための戦略、そして目指す未来像まで、じっくりと話を聞いた。

起業家としての原点――挫折と学び

澤田真弓氏は学生時代に中国での生活を経験し、異文化の中で働くことへの関心を持つ。そしてネイルサロンを起業したが、その経験は「失敗」として幕を閉じた。だが、この挫折こそが、後の澤田氏を形作る重要な糧となる。

「あれがあったから今がある」と振り返る澤田氏。この経験から得た最も大きな学びは、「生涯をかけて取り組める課題で起業する」という覚悟の必要性だった。

- インタビュアー

- かつての起業経験が、今の事業にどうつながっているのでしょうか。

- 澤田

-

起業家としてのキャリアには関係していますね。そもそも起業したくて北京に留学したんです。ちょうど中国オリンピック前で急成長している時期だったので、何かできると思って行きました。北京大学の留学生の中で、香港から同じように起業したくて北京に留学に来ていたマレーシア人の友人と「ネイルサロンは上海にはあるけど北京にはない」という話になって、「やろう」と盛り上がりました。

ただ、本当に大変でしたね。20代でしたが、その後働いて鍛えてもらいましたけど、やっぱりどこまで行ってもあれが一番の苦しみでした。あれがあったから今があるという感じで、自分の中では大きいんです。

- インタビュアー

- その経験から何を学ばれたのでしょうか。

- 澤田

-

一応何とか立ち上げまではこぎつけたんですけど、持続的な事業成長は難しいと痛感しました。自分の未熟さもあって成長スピードも遅く、失敗と捉えて店を閉じました。

それで一度学び直そうと思って、イギリスの大学院で経営学を学びました。帰国後はまず小さい会社で働いてみたいと思ってベンチャー企業に、その後は大きい会社でも働きたいと思ってGoogleで働きました。

1回目の起業で学んだのは、リテールビジネスは店舗を増やすことが成長につながる訳ですが、それを腰を据えてやる覚悟が持てなかったこと。だから今度は、自分が10年、20年、生涯をかけて取り組める課題で起業しようと思っていたんです。そういう意味では医療は完璧でした。課題も尊いし、グローバルで共通な課題で分かりやすい。

「こぼれ落ちている課題」との運命的な出会い

順調なGoogle時代、澤田氏は医療通訳という「こぼれ落ちた課題」と出会う。それは、地元のボランティアたちが交通費を自腹で切りながら支えてきた、草の根的な活動だった。IT業界のバブルを目の当たりにしてきた澤田氏は、この現場に「怒り」の感情を覚えたという。

なぜ、こんなに頑張っている人たちに適正な報酬が払われないのか。一方で、誰かが本気で仕組み作りに取り組めば、必ず解決できる課題だという確信もあった。政治的にも経済的にも「旨味が少ない」からこそこぼれ落ちていたこの課題領域に、澤田氏は人生を賭けることを決意する。

- インタビュアー

- Googleでのキャリアも順調だったと思うのですが、なぜ医療通訳という分野に飛び込むことになったのですか。

- 澤田

-

Googleもすごく楽しかったんです。私、目の前の仕事が大好きなタイプなので、辞めることは全く考えていないぐらい楽しんでいました。でも、今の当社の創業者でもある渋谷先生との出会いで医療に出会ったんです。

渋谷先生が立ち上げたNPOで、まずはボランティアで手伝い出しました。すごく打ち込めて「これが2回目の起業のチャンスかもしれない」と思ったんです。医療のバックグラウンドは全くありませんでしたが、この領域で事業をやろうと決めました。

※編注・・・渋谷健司氏。公衆衛生学者。東京大学医学部卒、ハーバード大学公衆衛生学博士。WHO(世界保健機構)職員を経て、2008年から東京大学大学院医学系研究科国際保健政策学教室教授。2012年に一般社団法人JIGH(ジェイ・アイ・ジー・エイチ)代表理事に就任。グローバルヘルス分野の第一人者として知られる。

- インタビュアー

- 数ある社会課題の中で、なぜこの医療における言語障壁にフォーカスすることになったのでしょうか。

- 澤田

-

私は基本的に、社会からこぼれ落ちて誰も見向きもしない課題に取り組もうと思っていたんです。より難しい課題に人生をかけてやる、と。この外国人医療の領域は、15年ぐらい前からずっと取り組みはされていたんですが、地元のボランティアの人たちが交通費を自分で持ち出して医療機関に同行して通訳する、という草の根的な活動に支えられていました。プロフェッショナルな職業ではなかったんです。

自治体の補助もわずかで医療通訳者の善意に頼って成り立っていた業界だったんですね。これまでの患者数ならそれでもよかったんですけど、今は言語の幅も広がって、政府も訪日・在住6000万人目標を掲げている中で、現場が追いついていない状況でした。

私、IT業界のバブルの時代から現場を目の当たりにして、結構怒りを覚えました。なんでこんなに頑張って、土日に勉強して、時間もお金も持ち出してやっている人たちに適正な給与が払われないのか。社会として適正に分配されていないと思いました。

でも同時に、絶対に誰か払える人がいると思ったんです。患者さん自身も払える人もいるだろうし、マーケットとして見るステークホルダーもいるかもしれない。誰かが真剣に仕組み化をすればきっと解決できる。ただ、市場としての規模が小さかったので、誰にとってもメリットが少なかったんですよね。政治的にもまだまだマイノリティの課題だったし、ビジネス的にも旨味が少ないし、ボランティア活動としてもかっこいいイメージがないし目立たない。

そういう本当に社会からこぼれ落ちている課題だと思いました。私はそれをたまたま見てしまったから、絶対に歩き去らないと決めたんです。本当に出会ってしまった、という感じですね。

NPOから株式会社へ――社会を変えるための戦略的選択

社会課題に取り組むとき、その組織形態は重要な選択となる。NPO、一般社団法人、株式会社――それぞれに長所と短所がある。澤田氏は当初からNPOのJIGHを株式会社化することを視野に入れていた。それは「課題提起」から「社会変革」へとステージを上げるための、戦略的な判断だった。

「社会を変える」とは、自分が死んだ後50年、100年という単位で変わらない仕組みを作ること――そう定義する澤田氏にとって、急成長して外部資金を活用するスタートアップという形態は、最もインパクトを最大化できる手法だった。

- インタビュアー

- 当初はJIGHという非営利型一般社団法人で活動されていましたが、株式会社化した理由は何だったのでしょうか。

- 澤田

-

元から株式会社にしようと思っていて、渋谷先生にも「自由にしていい」と言われていて、本当に自由にさせてもらいました。一緒に仕事をする中で信頼していただけて、全部任せてもらえたので、事業を好きに作っていいなら、事業成長できると思ったタイミングで株式会社にしようと考えていました。

NPOって、課題提起までがすごく得意な組織形態だと思うんです。社会の中で「こういう課題があるよ」と世の中に発信するのが得意。だから、誰も見向きもしていない課題に取り組むには適切な組織形態だと思いました。

株式会社化するために事業を始めたわけではなかったんですが、ちょうど訪日外国人が増える、在住外国人が増える、外国人の課題というのがステークホルダーがどんどん増えて注目される領域に入ってきた。これは成長してインパクトを出す事業になると思って、資金調達したいと思いました。そこで株式会社化したという経緯です。

- インタビュアー

- 事業を成長させるための戦略的な選択だったんですね。

- 澤田

-

事業を成長させようとしたら、NPOは資金調達も借入のみで大きくはできないですし、一気に成長させたいという思いがあると難しいんですよね。私、IT業界にいたしベンチャー企業にもいたし、北京で起業もしていたから、とにかくやるなら成長させられる組織形態でやりたかったんです。事業成長と社会的インパクトを両立するには、この形が最も合理的だと判断しました。

スタートアップの定義とは、外部から資金を調達し、急成長することで社会を変革する、ということだと思っています。毎年堅実に成長する企業ももちろん素晴らしいし、世の中を良くできると思います。でも、一番インパクトが最大化できる手法を取りたいというのは自分の中で明確でした。

- インタビュアー

- スピードよりはインパクトの大きさの方を狙いたいという意図ですか。

- 澤田

-

そうですね。起業の失敗を通じて感じているのは、本当に社会を変える事業がやりたいということ。それはどういうことかというと、自分が死んだ後50年という単位で変わらない仕組みを作るということなんです。だから、社会のインフラ的な基盤を変えなきゃいけない。経営の意思決定においては、早くエグジットすることよりは、社会を変えることを優先しています。今もずっとそうです。

医療業界での信頼構築と88,000機関への浸透

外国人患者受入れ支援サービス「mediPhone」の急速な普及の背景には、医療業界特有の「信頼の連鎖」があった。厚生労働省、日本医師会といった主要ステークホルダーからの応援を得ることで、医療機関への浸透が加速した。しかし、その道のりは決して平坦ではなかった。地道な一つ一つの医療機関へのヒアリング、自治体との関係構築――数年にわたる地道な努力が、今の88,000機関という数字を生み出している。

医療は人の命に関わる分野だからこそ、信頼がないものは使えない。その信頼を一つずつ積み重ねていったプロセスこそが、「mediPhone」成功の鍵だった。

- インタビュアー

- 現在、88,000の医療機関に導入されているということですが、ここまで普及した背景はどう分析されていますか。

- 澤田

-

これは医療業界の特性だと思います。医療業界の皆様に応援していただけたということだと思っています。なぜ応援していただけたかというと、誰も仕組み作りに取り組んでいない課題だったからだと思うんです。

特に全国的に影響力の大きな日本医師会が導入してくださって、クリニック・病院を開業している医師の83,000人に使っていただけるようになりました。大きかったですね。

日本医師会が導入する前の段階では、本当に地道に一つ一つの医療機関のヒアリングをして、医療機関や自治体との関係性づくりをしていきました。これが最初の数年は結構大変でしたね。でも一度できた信頼って、医療業界の中では広がりやすいのだと思います。「あそこの病院が使っているなら」「医師会が推奨しているなら」という安心感が、普及の大きな要因になったと思います。信頼を一つずつ積み重ねていった結果だと思います。

- インタビュアー

- ビジネスモデルとしては、医療機関がコストを負担するケースが多いんですか。

- 澤田

-

基本的には医療機関が負担しているケースが一番多いですね。今は企業向けのプロダクトも開始して、企業も負担できる、個人も負担できるように、ペイヤーをもっと多様化しようとしています。

医療機関の経営は、今7割の病院が赤字と言われています。それぐらい逼迫していて。国も頑張ってシステム自体を変えようとしているけれど、政治は少しずつしか変えられないし、これから暫く苦しい状況が続くかもしれません。できる限り社会みんなで負担していくしかないと思うんです。

働く人が所属している企業にとっても、働く人が健康であることは生産性を上げます。そうしたモチベーションがあるステークホルダーに広げていきたいと思っています。

コロナ禍が生んだ新展開――予防医療への挑戦

2020年、新型コロナウイルスのパンデミックは、多くの企業に試練をもたらした。しかしメディフォンにとって、それは新たな事業領域を開拓する転換点となった。企業や大学からの産業医面談の通訳依頼が急増。メンタルヘルスの不調を抱える外国人労働者や留学生が、母語でケアを受けられない現状が浮き彫りになったのだ。

この経験から生まれたのが、企業向けクラウド健康管理システム「mediment」だった。臨床現場だけでなく、予防医療の分野でも言語障壁を解消する――メディフォンのミッションは、より広がりを見せ始めた。

- インタビュアー

- 企業向けの健康管理システム「mediment」を始められた経緯を教えてください。

- 澤田

-

きっかけは、コロナ禍に大学や企業から産業医の面談の医療通訳に入ってほしいという依頼が増えたことなんです。コロナは特にメンタルヘルスの不調を多く生んだので、企業や大学でも非常に困る状況になりました。

メンタルの不調があると、誰かが支えてあげなきゃいけない。でもベトナム語やミャンマー語で何を言っているか分からないとケアもできないし、理由がホームシックだったら帰国させてあげた方がいいのに、それも分からないという状況でした。コロナが問題を表面化させてくれたのかなと思います。

コロナ禍は当社にとって転換点になりました。産業医療現場における医療の多言語化の課題を認識して、産業医面談の通訳支援を開始しました。同時に、健診結果の紙管理やデータ化に現場の負担があることも認識したんです。当社の開発力を生かして、企業向けのクラウド健康管理「mediment」を立ち上げて3年目。現在では約30万人以上の従業員様にご利用いただいています。

現在、400社以上が健康管理システムを導入していて、多言語対応はまだ数十社という感じですが、これから企業数を一気に伸ばすために様々なアライアンスを進めています。

- インタビュアー

- 最近の動向として、アフラック生命保険との業務提携及びアフラックCVCからの資金調達を発表されました。

- 澤田

-

そうなんです。今回の出資と業務提携を機に、アフラック生命保険様とは、保険と共に販売する企業向けスキームを展開していきます。これによって、多くの企業に使っていただきやすくなります。

特に外国人労働者を多く雇用している企業は、法令を遵守して従業員に提供しなければいけないことを、多言語では提供しにくい状況にあります。例えば、当社では、ストレスチェックの対応も13言語でさせていただいていて、建設や製造、中食業界の大手企業様にも利用いただいています。まず、対応する手段があると知っていただくだけでもいいと思っています。

保険会社との連携は、私たちのサービスを必要としている方々により届けやすくするための重要なステップです。医療機関だけでなく、企業、そして最終的には個人まで、誰もが医療を必要な時に言語のサポートを受けられる社会を目指しています。

組織づくりとカルチャー――多様性が生む強さ

Photo credit: メディフォン

「新しい多様な社会のための医療インフラを創る」というビジョンを掲げるメディフォン。そのビジョンを体現するかのように、社内には多様なバックグラウンドを持つメンバーが集まっている。平均年齢36歳、男女比3対7、マネージャー以上の女性比率50%――この数字が示すのは、多様性を実践する組織の姿だ。

澤田氏自身は「実はめちゃくちゃ熱い」と笑う。感情を抑えるのに必死だという言葉の裏には、組織を率いるリーダーとしての責任感と、社会を変えたいという強い熱意が共存している。

- インタビュアー

- 従業員は現在100名ほどとお聞きしていますが、組織づくりで大切にされていることは何ですか。

- 澤田

-

一番大切にしているのは、みんなが同じ方向を向いているかということです。ミッション・ビジョン・バリューをちゃんと共有して、それに共感してくれる人たちと一緒に働きたいんです。

当社には、国籍もキャリアもバックグラウンドもさまざまな仲間が集まっています。平均年齢は36歳、男女比は3対7。マネージャー以上の女性比率は50%です。子育て世代や留学経験者、元医療従事者など、多彩なメンバーがいます。

この多様性こそが当社の強みだと思っています。なぜなら、私たちが目指しているのは「新しい多様な社会」だから。社内が多様でなければ、多様な社会のための医療インフラなんて作れないと思うんです。

- インタビュアー

- 意思決定の速さや強度も感じるのですが、それは意識されているんですか。

- 澤田

-

意思決定は意識していますね。スタートアップは、意思決定の速さと質が命だと思っているので。ただ、速く決めるだけじゃなくて、ちゃんと筋が通っているか、ミッションに沿っているか、そこは常に確認しています。

あと、私自身が感情を抑えるのに必死なんですよ(笑)。実はめちゃくちゃ熱い人間なんです。「熱苦しい」って言われます(笑)。でも今は組織の責任もあるので、バランスをとるように努力しています。熱い思いは持ちながらも、冷静に判断する。そのバランスが大事かなと思っています。

未来への展望――「寛容さ」が社会を変える

「自分が死んだ後50年、100年という単位で変わらない仕組みを作る」――澤田氏が描く未来は、言語の壁がない医療が「当たり前」になる社会だ。水道や電気のように、あって当たり前で、ないと困るけれど、あることが特別ではないインフラ。それこそが、澤田氏が目指す「社会を変える」ということの意味だ。

そして、その根底にあるのは「寛容さ」という価値観だ。困っている人を見たら「私も力になります」と言える社会。「誰かのせい」ではなく「自分が何とかしよう」と思える社会。そんな主体的な社会を、医療というインフラから作りたいと澤田氏は語る。

- インタビュアー

- 最後に、これからの展望をお聞かせください。

- 澤田

-

短期的には、医療機関へのさらなる浸透と、企業向けサービスの拡大を進めていきます。先日発表したアフラック生命保険様との提携もそうですし、他にも様々なアライアンスを通じて、より多くの方に使っていただけるようにしたいです。

中長期的には、医療における言語障壁をなくすだけでなく、予防医療から治療、そして社会復帰まで、医療のあらゆる場面で多言語サポートが当たり前にある社会を作りたい。そして最終的には、言語だけじゃなくて、あらゆる多様性が受け入れられる社会のインフラになりたいんです。病気を持っている人、障害のある人、高齢者、子ども、外国人――誰もが自分らしく生きられる社会のために、医療というインフラから変えていきたいと思っています。

- インタビュアー

- 「多様性」というキーワードが何度も出てきますが、澤田さんが考える多様な社会とはどのようなものですか。

- 澤田

-

私が考える多様な社会というのは、「寛容さ」がある社会だと思っています。お互いの違いを認め合って、助け合える社会です。

誰だって病気になるかもしれないし、事故に遭うかもしれない。いつ「助けられる側」になるか分からない。

だから、困っている人を見たら「私も力になりたい」って言える社会にしたい。それが実現できたら、外国人だけではなく、誰もが生きやすい社会になると思うんです。私はそういう社会を医療から作りたいと思っています。

- インタビュアー

- 「社会を変える」という言葉を何度もおっしゃっていますが、澤田さんにとってそれはどういう意味なんでしょうか。

- 澤田

-

例えば、今は外国人の方が医療機関に行って言葉が通じないのは当たり前です。でも50年後、100年後には、「昔は言葉が通じなくて困った時代があったらしいね」と言われるような、当たり前のインフラにしたいんです。水道や電気のように、あって当たり前。ないと困る。でもあることが特別じゃない。そういう存在になることが、私の考える「社会を変える」ということです。

当社はVCから資金調達もしているので、もちろん最速で成長しなければいけない。でも早くエグジットすることよりも、本当に社会のインフラになることの方が大事だと思っています。そのように私が考え人生をコミットすることが、最終的に株主利益にも繋がると確信しているし、日々骨身を削るような努力をしてくれている当社のメンバーの幸せにも繋がると思っています。着実に、確実に、社会に根付いていくような事業を作りたい。そして社会を変える。それが私のやりたいことです。

- インタビュアー

- ありがとうございました。

インタビューを終えて強く印象に残ったのは、澤田氏の一貫性だった。起業家としての戦略、組織運営の方針、そして日々の意思決定――すべてが「すべての多様な人々が自分の意思で できるだけ長くいきいきと活躍する社会」というビジョンに向かって整合している。

興味深いのは、澤田氏が「社会を変える」という言葉を、極めて具体的に定義していることだ。50年後、100年後も変わらない仕組み、水道や電気のように当たり前に存在するインフラ――この明確なゴール設定が、短期的な利益よりも長期的なインパクトを優先する経営判断を可能にしている。

メディフォンの強さは、課題の本質を見抜く力にある。医療通訳という表層的な問題の背後に、「寛容さの欠如」という社会の根深い課題を見出している。だからこそ、単なる通訳サービスの提供にとどまらず、医療通訳者という職業の確立、企業や保険会社を巻き込んだ負担の分散、そして予防医療への展開と、多面的なアプローチを取れる。

取材中、澤田氏は何度も「たまたま見てしまったから」「出会ってしまった」という言葉を使った。しかし、その偶然を必然に変えたのは、課題から目を背けず、「絶対に歩き去らない」と決めた覚悟だ。そして、その覚悟を実行に移すための戦略と、実行を支える組織を着実に築き上げてきた。

言語の壁がない医療が「当たり前」になる日は、まだ遠いかもしれない。しかし、メディフォンの歩みは確実に、その未来へと続いている。誰も見向きもしなかった課題に人生を賭けた一人の起業家の物語は、これからも続いていく。

こちらの記事はに公開しており、

記載されている情報が現在と異なる場合がございます。